翻訳講義

山岡洋一

翻訳

の楽しみ − 『さゆり』を読む

翻訳書は二度美味しい。一流の翻訳であればそういえます。

翻訳書は外国の著者が書いたものですから、日本の著者が書いた本とは一味も二味も違った世界が描かれていることが少なくありません。知らなかった世界を

知り、考えてもいなかった物の見方を学ぶのが読書の醍醐味ですから、翻訳書を読めば読書の楽しみを味わえることが少なくないのも当然だといえます。

ごく普通の読書でも翻訳書は美味しいのですが、それだけではありません。翻訳書にはもうひとつの楽しみ方があります。一流の翻訳書と原著とを比較しなが

ら読んでいき、翻訳そのものを楽しむ方法です。この楽しみ方を知っていると、素晴らしい趣味がひとつ増えて、人生が豊かになるでしょう。

では、翻訳そのものを楽しむにはどうすればいいのか。コツがひとつあります。ひとつしかないというべきでしょう。ひとつの点だけに注意すれば、翻訳その

ものを楽しむことができるでしょう。たったひとつのコツとは、名訳を選ぶことです。翻訳には一流のものもあれば、二流、三流のものもあります。どの世界で

もそうですが、一流のものはそう多くはありません。ですが、少数ながら一流のものがあるのです。そしてどの世界でもそうですが、二流三流のものが退屈で

も、一流のものは素晴らしいのです。一流の翻訳を選んで、原著と比較しながら読んでいくと、翻訳の素晴らしさ、楽しさを味わうことができるでしょう。

翻訳の場合、一流のものとそうでないものとを見分けるのが少々難しいかもしれません。原著が素晴らしくても、翻訳は並みという場合が少なくありません。

さまざまな分野で翻訳書のベスト10などが発表されていますが、ほとんどの場合、評価の対象の中心になっているのは原著であって、翻訳ではありません。で

すから、この翻訳書は素晴らしいと評判になっていても、翻訳が素晴らしいとはかぎらないのです。

それに、翻訳の場合には権威が確立されていません。これといった賞もありませんし、翻訳家が人間国宝になったとか、文化勲章を贈られたとかの話も寡聞に

して知りません。翻訳家は普通、翻訳家という以外に肩書もありませんから、世間の評価を示すものは何もないといえるほどです。

それでも一流の翻訳はあります。また、ごく少数ですが、ほぼどの作品も一流といえる翻訳家、つまり一流の翻訳家もいます。一流の翻訳だと考える作品、一

流の翻訳家だと考える人についてはこれまでも紹介してきましたし、今後も紹介していきます。もっとも紹介するのはいずれも、個人的な判断によるものです。

翻訳の場合には評論すら確立していないので、個人的な判断しか頼るものがないのが現状なのです。

前置きはこれぐらいにして、今回は一流の翻訳の例として、小川高義訳『さゆり』(文春文庫)を取り上げます。原著はArthur Golden,

Memoirs of a Geishaで、引用にはVintage Contemporaries Edition, February

1999を使います。

『さゆり』は映画が公開されているのでご存じとは思いますが、芸妓の一生を描いた小説で、舞台は京都の祇園です。小説の冒頭に「訳者覚書」があり、さゆり

が口述した回顧をオランダ人の歴史家である訳者が翻訳したのが本書だと記されています。これはもちろん文字通りのフィクションであり、さゆりという芸妓も

ハールホイスという歴史家も実在しません。どちらも原著者のアーサー・ゴールデンが作り上げた人物です。アメリカ人の原著者が芸妓の一生を一人称で描いた

小説ですから、主人公の口述を翻訳したものだという形をとらなければ、ここまで説得力のある小説にならなかったかもしれません。

それはともかく、原著が日本語からの翻訳だという虚構の上に成立しているわけですから、『さゆり』は翻訳という観点からじつに面白い小説だといえるよう

に思います。もともと日本語で話された物語が英語に翻訳されたことになっているわけですから、日本語への翻訳にあたって、英語の原文を訳す姿勢をとるわけ

にはいきません。さゆりが口述した物語をそのまま再現したかのような文章でなければ、日本語を母語とする読者は納得しません。さゆりの口述を記録したテー

プをそのまま文字にしたかのような訳文を書くように求められているのです。

そのような観点から小川高義訳の『さゆり』を読むと、たしかに素晴らしい翻訳だと感嘆します。小川高義の他の訳書について論じようとは思いませんが、

『さゆり』が一流の翻訳であるのは確かだと思います。小説として楽しめるだけでなく、原著と比較して読んでいったときに、翻訳の面白さを楽しむことができ

るでしょう。

前述のように、『さゆり』の冒頭に「訳者覚書」があります。ここを読むと、いかにも翻訳といえる文体になっています。たとえばこういう部分です。

……かなり長いこと私は、彼女が記録に応じたのは、偶然に恵まれた結果だと考えてい

た。もし日本に暮らしたままであったなら、生活の忙しさにとりまぎれ、

メモワールを残すどころではなかっただろう。しかし、一九五六年、彼女の人生はアメリカに移住するという展開を遂げた。……(10〜11ページ)

.... For a long while I believed that her choice to do so was a

fortuitous accident. If she had remained in Japan, her life would

have been too full for her to consider compiling her memoirs.

However, in 1956 circumstances in her life led Sayuri to emigrate to

the United States. (p. 2)

原文と訳文を比較すると、いわゆる直訳ではないことが分かりますが、それでも、翻訳でよく見かける文体、日本語を母語とする人が日本語で書けばこうは書

かないだろうと思える文体になっているといえるはずです。これは「ニューヨーク大学アーノルド・ルーソフ講座教授(日本史)」のヤーコプ・ハールホイスと

いうオランダ人が英語で書いたことになっている部分です。

その後にさゆりの回顧をハールホイスが英訳したことになっている本文があります。冒頭の文はこうです。

たとえば庭のある静かなお座敷でご一緒して、お茶でもいただきながら、遠い昔の思い

出話をしたといたします。「これこれの人と初めて会〔お〕うた日の午

後は、一生のうちの最高でも最悪でもある午後どした」などと申し上げたら、きっと茶碗を下に置いて、「おい、おい、どっちなのかね。いいのか悪いのか。両

方ということはなかろう」とおっしゃいますでしょうね。……(15ページ)

Suppose that you and I were sitting in a quiet room overlooking a

garden, chatting and siping at our cups of green tea while we talked

about something that happened a long while ago, and I said to you,

"That afternoon when I met so-and-so ... was the very best afternoon of

my life, and also the very worst afternoon." I expect you might

put down your teacup and say, "Well, now, which was it? Was it

the best or the worst? Because it can't possibly have been

both!".... (p. 7)

文体がまるで違っていて、日本語そのものになることに気づくはずです。さゆりという人物がほんとうにいて、読者に語りかけているかのような文章ではない

でしょうか。

物語は日本海に面した漁師町の思い出からはじまります。そこで生まれた坂本千代という少女が9歳のときに京都の祇園に売られて、置屋ではたらくようにな

ります。その部分からは京言葉が使われるようになるので、翻訳の楽しみを考えるうえで面白い例がたくさんでてくるようになります。原著でChapter

4、訳書で「四」の部分からいくつか例をあげて考えていきましょう。

この不可解な家に連れてこられた当座は、育った家から離されるくらいなら、手足をも

がれたほうがまだましという気持ちだったように思います。もう元の暮

らしには戻れそうになく、わけのわからない惨めさを噛みしめるだけで、いつになったらまた佐津に会えるのだろうと、そればかり考えておりました。……

(71ページ)

During those first few days in that strange place, I don't think I

could have felt worse if I'd lost my arms and legs, rather than my

family and my home. I had no doubt life would never again be the

same. All I could think of was my confusion and misery; and I

wondered day after day when I might see Satsu again. ... (p. 45)

これだけの文章に、楽しめる点がいくつもあります。たとえば、「訳者覚書」と同じ文体で訳せば、I'd lost my arms and

legs,は「もし手と足を失ったとしても」になるのではないでしょうか。ここはさゆりが日本語で口述したことになっている部分ですから、翻訳臭のある文

章では興ざめしてしまいます。「手足をもがれたほうがまだまし」という訳は、その点で見事だといえるでしょう。

また、「育った家から離されるくらいなら」の部分も注目に値します。ここでmy family and my

homeが「家」の一語で訳されています。考えてみれば、「家」はまさにそういう意味なのです。家族と家屋とを合わせたのが「家」です。ですが、これが自

然な訳だと納得できるのは、訳文をみた後に原文を読んでいるからです。まず原文を読んで、my family and my

homeの訳語を考えようとすると、「家」という訳語はまずでてきません。訳文をみれば、これ以外にはありえないと思えるほど自然な訳が、原文からはとて

も思いつけないように思える。これが名訳の特徴のひとつなのです。『さゆり』が一流の翻訳だというのは、こういう箇所がつぎつぎにでてくるからです。

では、my family and my

homeという原文から「家」という訳語がどうしてでてきたのでしょうか。たぶん、2つの点が指摘できると思います。

第1に、普通であれば原文をどう訳せば自然な訳になるのか、原著者が原文で伝えようとした意味が読者に素直に伝わるのかと考えていくのでしょうが、『さ

ゆり』の場合には、もう一捻り捻っているように思います。原文は主人公が日本語で口述したものを英訳してできたということになっているわけですから、どの

ような日本語を英訳すればこうなるのかと考えたはずです。英語で書かれた原文の裏にどのような日本語があったと考えれば自然なのかと。

第2に、このような理詰めの思考ではないものがはたらいているはずです。たぶん、訳者は翻訳を進めていくうちに主人公に感情移入しているのでしょう。い

わばさゆりになりきり、さゆりの気持ちになって物語を語っているのです。そうなったとき、冷静で合理的な思考回路からはでてこない言葉が浮かんでくるので

はないでしょうか。この「家」もそうですが、その直後にある「もう元の暮らしには戻れそうになく」や「わけのわからない惨めさを噛みしめるだけで」という

訳文も、原文からすぐにでてくるものではありません。原文のI had no doubt life would never again be

the same.やmy confusion and

miseryを訳そうと考えていては、「もう元の暮らしには戻れそうになく」や「わけのわからない惨めさ」という表現が浮かんでくるとは思えません。ここ

で訳者は訳しているのではなく、書いているのでしょう。さゆりになりきって書いている。だからこそでてくる文章なのだと思います。

同じページのつぎの段落はこうはじまっています。

しっかり働いて行儀よくしていたら、そのうちお稽古も始まるのだと、おかあさんは言

いました。おカボに聞いた話では、お稽古というのは祇園の一角にある

学校のようなところへ行き、お囃子、舞、茶道などを教わることのようです。…… (71ページ)

Mother had told me I could begin my training within

a few months if I worked hard and behave myself. As I learned

from Pumpkin, beginning my training meant going to a school in another

section of Gion to take lessons in things like music, dance, and tea

ceremony. .... (p. 45)

これも、英語で書かれた原文の裏にどのような日本語があったのかを考えた訳文ですし、さゆりになりきっているから書けた文章だといえるでしょう。どの一

語をとっても、原文からすぐにでてくるものではありません。

ここでとくに注目したいのは、「学校のようなところ」という表現です。原文をみると、a

schoolとあるだけで、「〜のようなところ」にあたる言葉はないように思えます。ではなぜ、a

schoolから「学校のようなところ」という表現がでてきたのでしょうか。

このschoolという言葉は後に何度かでてきます。1か月ほどたって、おカボに連れられて「学校のようなところ」にはじめて行くときの様子を描いた部

分に、こういう表現があります。

さぞかし硬いイカだったのでしょう。ゆるやかな坂道をお稽古場のほうへ歩いて、木の

門にたどり着くまで、くちゃくちゃ噛んでおりました。……建物につい

ては、目の前にあるのが何かわかりませんでしたが、いまにして思えば、敷地内のほんの一角だけが女紅場〔にょこうば〕として、いわば学校になっていたわけ

です。…… (85〜86ページ)

It must have been a tough piece of squid; Pumpikin

chewed it the whole way up the gentle hill to the wooden gate of the

school complex. .... As for the buildings, I didn't understand what I

was seeing at the moment, but I now know that only a tiny part of the

compound was devoted to the school. .... (p. 54)

このように、a schoolが初めは「学校のようなところ」と訳され、つぎにthe

schoolが「お稽古場」と訳され、つぎに「女紅場」と訳されているのです。主人公の目線で、じつに細かい訳し分けをしていることに気づくはずです。

この3つの訳語をくらべると、はじめになぜ「学校のようなところ」という表現を使ったのかがみえてくるように思えないでしょうか。お稽古について少し先

輩のおカボに聞いた。聞かれた側は「女紅場」といえば相手が分かるはずがないし、「お稽古場」といっても分かるかどうか。そこで「学校のようなところ」に

行くと答えたのだろうと。

訳文を読んでこのように感じるのはおそらく、訳者が翻訳にあたって、schoolという何気ない言葉の裏にある意味を深く考えたからです。3番目の「女

紅場」という訳語は祇園という独特の世界の言葉ですが、それをいきなり使うのではなく、「学校のようなところ」、「お稽古場」、「女紅場」という順に使っ

た点をみれば、訳者がこの原文の意味を深く考えたことがはっきりしているように思えます。

「学校のようなところ」という表現をみると、翻訳というものがある意味で、原文の意味をどこまで深く考えるか、あるいは感じ取るかの勝負であることが理解

できるのではないでしょうか。原文の表面にある意味をつかみ、その奥にある意味をつかみ、さらにその奥にある意味をつかんでいく。原文の表面からその奥へ

奥へと、意味の理解を深めるほど、説得力のある訳文が書けるようになるのだと思います。

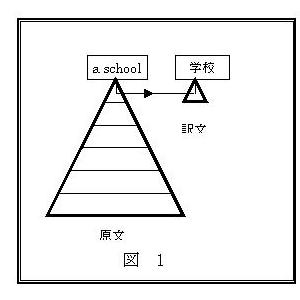

翻訳をするとき、訳者はかならず意味を考えています。意味を考えなければ一字たりとも書けないからです。たとえば、このa

schoolについていうなら、a school of

fishであれば「めだかの学校」ではなく、「魚の群れ」になります。この部分の原文にはgoing to a school ... to take

lessonsとありますから、訳者なら誰でも意味を考えて、このa

schoolが「群れ」ではなく、「学校」かそれに近いものだと判断します。これが表面にある意味です。この表面の意味だけに止まって、その奥を考えな

かった場合、たぶん「学校」という語を使って訳すはずです。

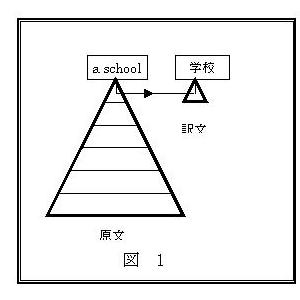

原文のごく表面の意味だけを考えた翻訳を図式化すれば、図1のようになります。原文のschoolの裏には重層的な意味があり、この点を図ではいくつか

の段階の深みとして表現しています。原著者のアーサー・ゴールデンは大量の事実を積み重ね、想像力を駆使して、さゆりという人物像を作り上げています。そ

のさゆりがこの部分を語り、この語を使った裏に、さまざまな事実と記憶があると、原著者は想像しているはずです。そういう事実と記憶の深みを図の三角形の

深みで示しているのです。これに対して訳文の側は、さまざまな事実と記憶を考慮していないので、深みのない薄っぺらな文章になります。その結果、原文と訳

文の間に断絶ができ、原文を読んだ方がいいという翻訳になりかねません。

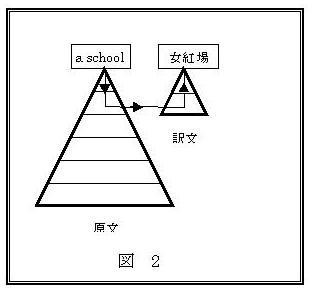

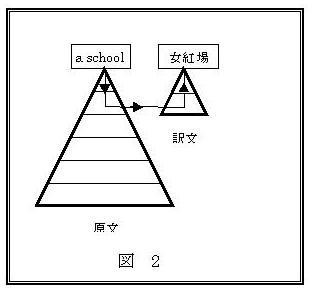

もう一歩深く考えた場合にどうするでしょうか。たぶん「学校」がふさわしい語なのかを考えるでしょう。「教室」などの訳語を考えるかもしれません。さら

に考えて、祇園には独特の言葉がたくさんあるので、「学校」とも「教室」とも呼ばない可能性があることに気づくかもしれません。その場合、祇園のことを調

べてみるでしょう。翻訳学校などではこれを「調べもの」というようです。いまなら、「調べもの」にはたいていインターネットを使います。少し検索すれば、

祇園では「女紅場」という言葉を使うことが分かるでしょう。表面のひとつ奥に別の意味があって、これを「女紅場」という言葉で表現することが分かったわけ

です。「調べもの」が得意だという訳者が考えるのはたいてい、ここまでです。そのさらに奥にある意味は考えません。この場合、「女紅場」という言葉を使っ

て訳すことになるはずです。

この場合、「祇園の一角にある学校のようなところへ行き」の部分がたとえば、「祇園の一角にある女紅場へ行き」になります。こう訳したとき、たいていの

人が知らない言葉をうまく探し出したのですから、訳者はたぶん鼻高々でしょう。ですが読者は「女紅場」という馴染みのない言葉がいきなりでてきてとまどい

ます。小川訳がどうなっているかをみると、「女紅場」をはじめて使うとき、「女紅場として、いわば学校になっていた」と書いており、読者への細かい気遣い

が読み取れます。

原文の意味を表面から一歩だけ深く考えたときの翻訳を図式化したのが、図2です。訳文は少し深くなりますが、原文とは比較になりません。原文と訳文の断

絶は小さくなりますが、なくなっていません。

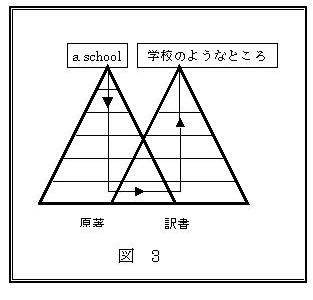

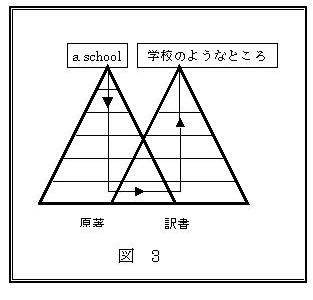

「学校のようなところ」という表現は、原文の表面の意味でも、そのひとつ奥にある意味でもなく、はるかに奥にある意味を考えた結果です。訳者が原文の奥の

奥にある意味を考えて書いているから、訳書の読者は想像力を刺激されて、主人公とおカボの会話までみえてくるように思えるのです。

このような翻訳を図式化したのが図3です。原著者がそうしたように、訳者も事実を積み重ね、想像力を駆使して、原文の裏にあるさまざまな事実と記憶とを

想定して訳文を書いています。原文の意味を奥の奥まで深く考えた結果ですから、原文と訳文の間に違いはあっても、断絶はなくなります。原文と同じように深

みをもった文章になり、二度美味しい翻訳になります。

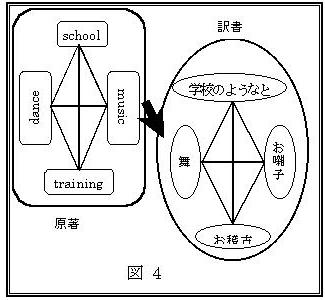

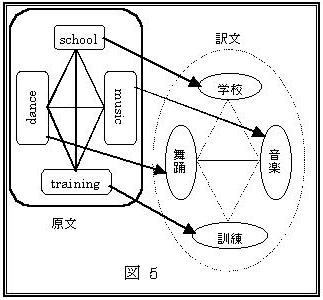

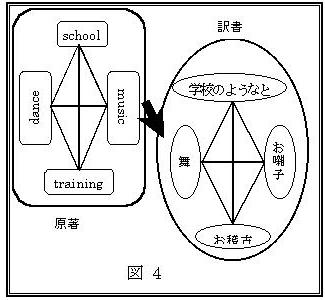

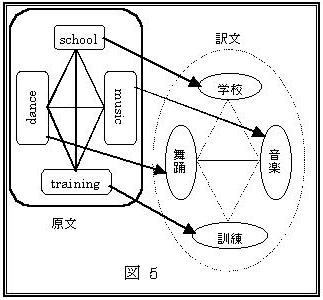

図1から図3ではa

schoolというひとつの表現をどう訳すかという観点から翻訳を図式化したものですが、一流の翻訳と並みの翻訳の違いをこれとは違った観点から図式化す

ることもできます。その一例が図4と図5です。

文章は通常、多数の単語を組み合わせて作られています。そこで使われている個々の単語や表現は、それぞれが単独で何かの意味を伝えているわけではなく、

文章のなかの他の単語や表現と関連しあいながら、文章という組み合わせの全体で意味を伝えています。たとえばこの部分の原文では、schoolという言葉

はtraining、music、danceなどの言葉と関連しあい、結びつきあい、組み合わされてひとつの世界を作りだし、読者に意味を伝えているので

す。図4の左半分は、原文の一部を取り出して、相互の関連と結びつきを図式化したものです。実際にはもちろん、はるかに多数の言葉や表現が網の目のように

関連しあい、結びつきあっているのですが、ここでは4つの語だけを取り出して、図を単純にしています。

図3のような訳文では、たとえば「学校のようなところ」という表現が、「お稽古」「お囃子」「舞」などの表現とそれぞれと関連しあっています。図4の右

半分は訳文でこれらの表現が密接に関連しあっていることを示しています。

そうなっているのは、訳者が原文の世界を理解し、その世界を日本語という違った言語で再構成しているからです。この点を図4では、左側の原文の世界から

右側の訳文の世界に向けた矢印で示しています。原文のschool、training、music、danceなどの語は、訳文の「学校のようなところ」

「お稽古」「お囃子」「舞」などの表現と対応しているようにもみえますが、実際には原文の語から訳語が直接に導き出されているわけではありません。原文の

世界から再構成された訳文の世界のなかで、語や表現が選択されています。

このように、図3、図4のような翻訳では、原著の世界を日本語の世界として再構成しているので、読者は訳者の作った世界にすんなりと入り込むことができ

ます。読書を楽しむことができます。

これに対して図1のような訳文では、たとえば「学校」という表現は、原文のschoolから導き出されています。この結果、訳文に使われた他の表現のそ

れぞれとのつながりが弱いのが通常です。ときには、訳文に使われた語や表現の間の関連、結びつきが強い場合もあるでしょうが、それは原文で強い関連のある

語や表現から導き出されているからであって、訳者がそう意識した結果ではないこともあるでしょう。その様子を図式化したのが図5です。

この場合に訳者は、原文が作り上げた世界を鮮明にとらえることができないまま、原文の表面をなんとか日本語にしようと苦闘しているのが普通でしょう。あ

るいは、原著の世界を原語の世界では理解できていても、日本語の世界として再構成することができていない場合もあるでしょう。いずれにせよ、訳文が形成す

る世界は鮮明ではありません。そのため、訳文に使われた個々の表現は、他の表現との関連や結びつきが弱くなっています。文脈にふさわしくない言葉、他の表

現との関連や結びつきがあまりない言葉も使われています。こういう翻訳を読むとき、読者は無意識のうちに訳文から原文を想像し、そうして再構成した原文か

ら意味をくみとっていることが多いはずです。

それでも読めているのは、原著に力があるからです。たとえば、物語が圧倒的に面白かったり、論理の力が強かったりするからです。ほんとうは、こういう翻

訳書は読まないのが正解です。どうしても読みたい本であれば、原著で読むべきです。

しかし『さゆり』のような名訳であれば、これはもう、翻訳書を読む方が何倍も楽しめます。何倍も深く理解できます。そういう翻訳書なら、翻訳そのものを

楽しむこともできます。原著はペーパーバックなら1000円少しで買えるのが普通でしょう。翻訳書も文庫なら1000円以下で買えます。2000円ほどで

何か月も楽しむことができますから、コストという面でも最高の趣味になるのではないでしょうか。

(2006年1月号)