翻訳とは何か――研究としての翻訳(その4)

河原清志

品詞転換論

世には翻訳教則本が多く出版されており、様々な翻訳テクニックが紹介されている。その多くで説かれているのが、「品詞転換」の技法である。そこで本稿で

は、数多くある翻訳技法のうち、「品詞転換」に焦点を当てて、翻訳学と言語学の立場から論じてみたい。本稿は101号(翻訳シフト論)の続きの位置づけで

ある。

翻訳のテクニックとは何か

そもそも、プロの翻訳者が唱える翻訳のテクニックとは何か。翻訳技法とか翻訳方略などとも言われるが、特定の技法を使えば、単なる英文和訳から、プロの

翻訳のレベルに質的に向上するという、アマとプロを分かつ秘訣のように説いている翻訳教則本が多くある。他方、そのような技法は一面に過ぎず、必ず常に成

り立つものではないとの主張をプロの翻訳家からも耳にする。

翻訳学の立場からは、それにどう答えるべきか。あくまでも私見だが、本稿では翻訳シフトの観点から述べてみたい。

翻訳技法は、現場でどのように翻訳を行っているかについて、実務家が実務経験上体得した方法論を項目別に分けて体系化したものだと考えられる。実務経験

を意識化した部分について語っているので、当然、人によって意識化される部分は異なり、力点の置き方も異なる。そこで、研究として翻訳技法を分析する場

合、多くの実務家が説いている翻訳技法を整理し体系化する作業と、原文と翻訳物のテクスト同士を比較対照分析し、そこから析出されることを整理し体系化す

る作業の2つが必要となる。後者は別の機会に譲り、本稿では前者について論及したい。

品詞転換論―英文法と翻訳実務家の視点

品詞転換で代表的なのは、無生物主語の訳し方を論じたものである。ほとんどの英文法書が無生物主語について論じているが、奇妙な現象がある。英文法の体

系は田中茂範氏によれば、規則の文法(活用、語順など約束事の集合)、チャンク文法(情報単位としてのチャンクの形成とチャンキングの仕方)、語彙文法

(語彙から文法を捉えることによる知識の関連づけ)、表現文法(意味・機能と慣用構文の関係の分類・整理)の4つに範疇分けできるが(田中茂範『教育英文

法』未刊行)、この「無生物主語(構文)」だけは、それを日本語にどう訳すべきかについての「翻訳論」が示されている。日本人が著した代表的な英文法書を

挙げてみると、江川泰一郎『英文法解説』(pp. 25-30、なお名詞構文に関してはpp.

30-40)、宮川・綿貫・須貝・高松『ロイヤル英文法』(pp. 721-722)、安井稔『英文法総覧』(pp. 403-404,

496-497)で無生物主語に触れている(但し、安藤貞雄『現代英文法講義』では触れていない)。名詞を副詞的に訳すとか、文にほどいて訳すなどといっ

た品詞転換論の典型的な記述が見られる(但し、その理由については深く論じていない)。

では、翻訳実務家が著した翻訳教則本ではどうだろうか。たとえば、安西徹雄『翻訳英文法―訳し方のルール』では、無生物主語の訳出法だけでなく、所有

格、動名詞、“of”、形容詞・副詞の訳し方において品詞転換論を展開している。その他、筆者が手元に持っている翻訳教則本のなかで、品詞転換論を翻訳技

法のひとつとして挙げているものを順不同に列挙する(ここでは筆者名と書名を記す)。

安西徹雄『英語の発想』・『翻訳英文法徹底マスター』・『翻訳英文法トレーニング・マ

ニュアル』、安西徹雄・井上健・小林章夫(編)『翻訳を学ぶ人のために』、田辺希久子・光藤京子『プロが教える基礎からの翻訳スキル』、亀井忠一『頭から

の翻訳法』、中村保男『翻訳の秘訣 理論と実践』、三好弘『すぐつかめる英語翻訳のコツ』、横井忠夫『誤訳悪訳の病理』、荒竹三郎『英文翻訳ルールブッ

ク』、別宮貞徳『翻訳読本 初心者のための八章』、中村眞佐男・氏木道人・氏木孝仁『翻訳入門―英日編―』、岳真也『英日翻訳文章表現法 英文和訳から翻

訳へこなれた日本語表現の技法』、竹下和男『英語は頭から訳す 直読直解法と訳出技法14』

この中で最も網羅的に扱っているのが、中村保男『翻訳の秘訣 理論と実践』で、以下の細項目を挙げている。

(1) 名詞→動詞、(2) 名詞→形容詞、(3) 名詞→副詞、(4)

形容詞→副詞、(5) 形容詞→名詞、(6) 形容詞→動詞、(7) 副詞→名詞、(8) 副詞→動詞、(9) 副詞→形容詞、(10) 副詞→独立構文

また、背後にある原理を示したものは、井上健・小林章夫(編)『翻訳を学ぶ人のために』と安西徹雄『英語の発想』である。

日本語の特性

①主語、代名詞をかなりの程度まで省略することができる(省略したほうが自然)。

②西欧語とはその構造、語順を大きく異にする(翻訳に際しては、たとえば、[主語S+動詞V+目的語O+α]を[主語S+目的語O+α+動詞V]に書き換

えるなどの構造、語順の変換が必須)。

③それゆえ訳出に際して、単語レベルでの一対一対応を追い求めることには、ほとんど意味がない。

④西欧語とは品詞の機能を大きく異にする(品詞を読み替えて訳すことが不可欠)。

さらに次の条項を加えれば、欧文と対比したときに浮かび上がってくる日本語の特性の主たるものは列挙したことになる。

⑤時制の規則がゆるかやである(原文の過去時制をすべて「…た」に対応させて訳すと過度に単調になりがち)。

⑥関係詞に相当するものを持たない(関係詞節をすべて先行詞にかけて訳すと文意が錯綜しがち)。

⑦性・年齢・地位・階級等の別が、人称代名詞の選択、文末語に明瞭に表れる(「私」「僕」「俺」などの一人称代名詞、「…わ」「…よ」などの文末語によっ

て発話者が特定しやすいので、話者を示す“he said”などは、訳出に際しては省略可能)。

⑧欧文よりは視覚に訴えるところが明らかに大きい。

井上健「『第三の文学』としての翻訳文学」(安西・井上・小林(編)『翻訳を学ぶ人のために』pp. 184-185)

日英語の表現・発想の違い

①英語では名詞で書いてあっても、日本語ではこれを動詞に読みほどいてやったほうが、自然な訳文を得やすい。

②英語では<もの>を主語にした構文になっていても、日本語では人間を主体にした表現に変えたほうがついて行きやすい。

③英語では、重要な情報は文章の前の方にくるのにたいして、日本語ではむしろ、力点は文末に来る傾向がある。

④日本語では、主語の働きは動詞によって果たされる面が多い。だから、わざわざ主語を表に出す必要のない場合が少なくない。

⑤日本語は一般に直接法が得意である。ところが英語は、むしろ間接話法を得意とする。

⑥日本語では、物事全体が自然にそうなったというような表現を好むのに対して、英語ではこれを人間の「行動」として捉え、「動作主+他動詞+目的語」の形

で表現することを好む。

安西徹雄『英語の発想』(pp. 22, 32-33)

この2つは共通点と相違点があるが、品詞転換の根拠になる特徴は共通して挙げている(井上の④、安西の①②)。しかし安西はあくまでも実務の立場、長年

の経験や勘に基づいてこの6つのポイントを提示しているため、理論的根拠が薄いことは否定しきれないと本人も認めているし、井上も8つの日本語の特性の背

後にある原理には言及していない。

品詞転換論―翻訳学の視点

では、翻訳学ではどうだろうか。これは翻訳通信101号で扱った「翻訳シフト論」と関係する。つまり、起点テクストを目標テクストに訳す場合、目標テク

ストらしい訳文を得る操作をするために、様々な翻訳シフトという転換操作を行う。これには言語構造上の違いから義務的に行わなければならない義務的シフト

と、その言語らしさを獲得するために選択的・主体的に行う選択的シフトとがある。その細目を扱ったのが、翻訳方略(ストラテジー)といわれるものである。

以下、代表的なものを挙げてみたい(翻訳は筆者によるもので、稲生衣代氏との共著「英語ニュースの字幕翻訳ストラテジー」(2010年、青山学院大学英文

学会(編)『英文学思潮』第83巻)から引用している)。

Vinay

& Darbelnet(1958/1995)

7つの手続き、方法

・直接的翻訳:①借用 ②語義借用③直訳

・間接的翻訳:④転位 ⑤調整 ⑥等価 ⑦翻案

Nida(1964)5 つの調整技術

①追加 ②代替 ③変更 ④脚注 ⑤言語から経験への調整

Catford(1965)翻訳シフト

・レベルのシフト(文法から語彙へのシフト)

・カテゴリーのシフト

①構造的シフト ②クラスのシフト ③ユニットのシフト ④体系内シフト

Newmark(1988)

・8 つの方法(テクスト全体に関係)

①語対応訳 ②直訳 ③忠実訳 ④意味訳 ⑤翻案 ⑥意訳 ⑦慣用語法に則した訳 ⑧コミュニケーション重視訳

・15の手続き(センテンスおよびそれ以下の単位)

①転移 ②文化的等価 ③記述的等価 ④同義語 ⑤語義借用ないしなぞり ⑥調整 ⑦補償⑧クプレ ⑨同化 ⑩機能的等価 ⑪成分分析

⑫シフトまたは転位 ⑬広く認められた訳語 ⑭言い換え ⑮註、註解

Chesterman(1997)

・10の統語的ストラテジー

①直訳 ②語義借用、なぞり ③転位 ④ユニットのシフト ⑤句構造の変更 ⑥節構造の変更 ⑦センテンス構造の変更 ⑧結束性の変更

⑨レベルのシフト ⑩レトリックスキーマの変更

・10の意味論的ストラテジー

①同義語 ②反意語 ③上位語 ④反転 ⑤抽象化の変更 ⑥強調 ⑦拡張、圧縮 ⑧言い換え ⑨比喩の変更 ⑩他の意味論的変更

・10の語用論的ストラテジー

①文化フィルター ②追加、削除 ③明示化、暗示化 ④対人的変更 ⑤言語行為の変更 ⑥一貫性の変更 ⑦部分的翻訳 ⑧可視化の変更(註、註解など)

⑨翻訳編集 ⑩他の語用論的変更

品詞転換は、Vinay &

Darbelnet(1958/1995)では④、Catford(1965)では②、Newmark(1988)では⑫、Chesterman

(1997)では③が該当する(Nida 1964は不明)。

これらは、さまざまある翻訳技法を精緻に体系化していて優れてはいるが、西欧語どうしの翻訳の分析から生まれたものであるし、また、なぜそのような品詞

転換を行わなければならないのか、あるいはおこなったほうがよいのかについての理論的根拠を与えてくれるものではない。

品詞転換を行う根源的な理由として、一般には、(1)正確で(accuracy)(2)わかりやすい(naturalness)翻訳を実現するためであ

ると考えられる。しかし、何をもって正確でわかりやすい翻訳とするかについては、「直訳」対「意訳」の古典的な対立以来、理論上いまだに解決を見ていない

と言ってよいし、また、現実的にも、翻訳の目的(skopos)や規範(norm)、翻訳のジャンルの違いや権力関係などの諸要因によって、優れた翻訳、

適切な翻訳の機制要因は変わりうる。

ところが、一般的な意味で、ある特定の言語の「自然さ」や「言語らしさ」は存在していることは否定できないし、その言語の話者であれば誰しもその言語の

「自然さ」や「言語らしさ」を支える「言語感覚」を持ち合わせている。この「言語感覚」には、(1)

語彙レベルにおける範疇化(categorization)の問題として捉えられる側面、(2)

文法範疇レベルにおける事態構成(construal)の問題として捉えられる側面、(3)

テクストやレトリックのレベルにおけるテクスト構成(text organization)の問題として捉えられる側面など、諸側面がある。

本稿が分析する品詞転換で問題となる「言語感覚」とは、(2)

を想定したその言語の特徴、もっともらしさ、自然さを表象する何らかの典型(prototype)である。そこで、ここでは文法範疇に限定して「言語らし

さ」について分析し、翻訳の実際において、「言語らしさ」を確保するための品詞転換という転換操作(conversion)をどの程度行うのか、あるいは

行うべきかについて、具体例に即して検証してみたい。

品詞転換論―認知言語学の視点

品詞転換に関しては、他の言語学の分野からのアプローチもいろいろと可能であろうが、本稿はそちらには立ち入らず、近時研究がかなり進んできた認知言語学

の観点から論じてみたい。

近時、この文法範疇に関する言語ごとの典型性に関して、一般的な傾向として、いくつかの典型的な言語現象に焦点を当てたうえで、ある言語の特性を複数抽

出し、その上で(認知)言語類型論として概括する試みが盛んになされている。

包括的な議論は、拙著「英日語双方向の訳出行為におけるシフトの分析―認知言語類型論からの試論」(2009年、日本通訳翻訳学会・翻訳研究分科会

(編)『翻訳研究への招待』第3号所収)をご覧頂きたいが、かいつまんで主だった理論を紹介したい。以下は、永井那和氏との共著「認知言語類型論に基づく

日英通訳・翻訳における品詞転換方略の分析」(2005年、立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科(編)『異文化コミュニケーション論集』第3号

所収)をほぼ踏襲している。

(1)日英語間の発想・表現の違い

認知言語類型論の知見に基づく英語と日本語の発想と表現の違い、事象の捉え方や言語化の違いに関して池上(1982)が興味深い仮説を立てている。

仮説Ⅰ

・言語外的な出来事が言語によって表現される場合、(1)その出来事に関与するある特定の個体に注目しその個体を際立たせるような形で表現を構成する傾

向、(2)その出来事を全体として捉え、そこに関与する個体があっても全体に含め、いわばそこに埋没させるような形で表現を構成する傾向、がある。英語は

(1)の言語であり、日本語は(2)の傾向が強い。

(池上 1982, p. 72)

仮説Ⅱ

・言語外的な出来事が言語によって表現される場合、(1)その出来事に関して<動作主>として行動する<人間>に注目し、それを特に際立たせるような形で

表現を構成する傾向、(2)その出来事を全体として捉え、そこに<動作主>として行動する<人間>が関与していてもなるべくそれを際立たせないような形で

表現を構成する傾向、がある。英語は(1)の傾向が顕著な言語であり、日本語は(2)の傾向が強い。

(池上 1982, p. 83)

英語と日本語における物事の認知の仕方について、他に荒木(1985)、Hartman(1954)、佐久間(1941)が同じような指摘をしているが、

共通点を簡潔に抽出すると、英語は行為する主体を積極的に言語化する「何物かがしかする」言語であり、一方で日本語は主体を状況全体ないし物事の推移に埋

没させ、「おのずから然る」(佐久間

1941)言語と位置づけることができる。この指摘は安西が提示した6つのポイントで言えば、①・②・④・⑥に対応するだろう。ここで池上らの主張を踏ま

えて以下の例文と訳例を見比べてみると、英語と日本語の言語化の違いが垣間見える。

例文(1):Has it arrived yet?

訳例:もうついた?

例文(2):Do you have a pen?

訳例:ペン持ってる?

例文(3):We are going to marry next month.

訳例:私たち、来月結婚することになりました。

この3つの例文が安西のポイント④・⑥に対応していることは明らかである。しかしここで重要なのは、英語で言語化されている要素を日本語の訳例では省略し

てみたり、主体性を状況に埋没させたりして日本語の言語的傾向に沿った訳出をしているということが言語学的にも支持され得る可能性を示唆しているという点

である。これ以降、さらに英語と日本語の発想・表現の違いを炙り出すために両言語の相同性に着目して考察を進めたい。その際、池上(1981,

1982,

2000)を参考に、HAVE言語とBE言語、「モノ」的言語と「コト」的言語、「する」的言語と「なる」的言語、「個体」スキーマの言語と「連続体」ス

キーマという両言語の特徴付けに従って論を進める。

(2)HAVE言語の英語・BE言語の日本語

英語は日本語と比べると、「動作主+他動詞+目的語」という語順がかなり固定されている。この傾向は例えば両言語における所有表現を見ると顕著に現れる。

この点で英語はHAVE言語、日本語はBE言語と分類して考えることができる。

例文(4):John has two children.

訳例:ジョンには子供が2人いる。

確かに翻訳調の文体を取り込んだHAVE的な言い方がある程度日本語に定着してきてはいるものの、この例文の所有表現を「ジョンは2人の子供を持ってい

る」と訳出すると、日本語としてはやや不自然になってしまう。例文と訳例からも明らかなことであるが、日本語では<存在>の機能を持つ<ある・いる>で所

有を表すのに対し、英語では前述した「動作主+他動詞(HAVE)+目的語」の構造が守られている。注目すべきは、「ジョン」と「2人の子供」の関係を見

ると、日本語・英語における「ジョンJohn」と「2人の子供two

children」の関係性の違いが文法という観点からも伺うことができるという点である。池上(1982)によるとHAVE言語の<所有>表現は、<人

間>的な項を目立たせるという点ではBE言語よりも一段階進んでおり、英語では所有者である<人間>を表す項は、主語という文法的にも特権的な地位を与え

られている。さらにBE言語では一応自主性を保っている<存在物>=「2人の子供」を表す項が英語では文法的に「目的語」化され、それがHAVEを通じて

人間の<所有>の<対象>となっていることが明確な形として表示されている。他方、逆にBE言語である日本語の表現は、<存在>を表す形式に<所有>の機

能を担わせおり、HAVE言語である英語ほど二つの項の関係性は明確に表されていない(後述、例文8‐10の【分析】における「数量詞遊離」参照)。

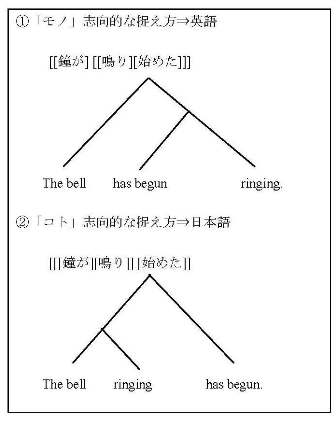

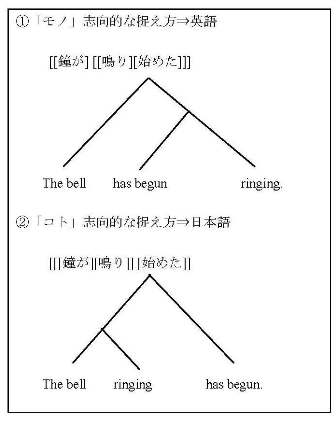

(3)「モノ」的言語の英語・「コト」的言語の日本語

池上(1981)は、英語のHAVE言語的傾向、日本語のBE言語的傾向という対立に加え、両言語における「モノ」志向性と「コト」志向性という対立概念

も提示している。

ある出来事が表現される場合、そこに何らかの個体(典型的には動作の主体)を取り出

し、それに焦点をあてて表現する場合と、そのような個体を特に取り出すことなく、出来事全体として捉えて表現する場合とがある。(中略)前者が<モノ>志

向的な捉え方であるとすれば、後者は<コト>志向的な捉え方と言えよう。

(池上 1981, pp. 94-95)

この主張から、英語は「モノ」的言語、日本語は「コト」的言語に分類されるのだが、ここで具体例を見てみよう。例えばThe bell has

begun ringing.という状況を英語と日本語ではどのように認識されるか考えると右下のように図示される(池上 1981)。

池上は、ある一つの同じ現象でも日本語と英語は言語化する際に上の図のような捉え方の差異が傾向として認められるのではないかと主張している。つまり今取

り上げている例文The bell has begun

ringing.のような現象を捉える際、①では<鐘>が鳴り始めたというように<モノ>が注目すべき対象として選ばれ、前面に押し出されているのに対

し、②では、同じ現象でも捉え方が異なり、チャンクを見ても<鐘の鳴る>のが始まったという<コト>を、出来事全体を構成する一つの部分として捉えている

ということになる。この考え方が、英語が「モノ」的で、日本語が「コト」的言語と大きく分類することができるという主張の基盤となっている。ではこのよう

な事象の捉え方の違いを加味することによってどのように日本語の訳出へ反映させることができるだろうか。以下の例文と訳例を見てみよう。

例文(5):Do you know of the millions in

Asia that are suffering from protein deficiency because they get

nothing but vegetables to eat?

訳例1:食べるべきものは野菜以外には何物もないため、たんぱく質不足で苦しんでいるアジアの何百万人の人々を知っていますか。

訳例2:アジアの何百万人という人たちは、野菜以外に食べるものがないために、たんぱく質不足で苦しんでいること[の]を知っていますか。

例文(6):His failure to have contact with the other side was fatal to him.

訳例:あいつが相手と接触しそこなったのが、結局は奴の命取りとなった。

品詞の転換と「モノ」的志向性、「コト」的志向性に焦点をあてれば次のような説明が加えられるのではないだろうか。例文(5)の二つの訳例に決定的な違い

はmillions~の処理であろう。訳例1では名詞millionsをその「人々」と「モノ」的に処理し、訳例2では「~苦しんでいること[の]」に見

られるように事象全体を掬い取る「コト」的な訳出になっている。さらに例文(6)でもfailureの処理において「彼の失敗」とモノ的に訳出するよりも

むしろ「あいつが~しそこなった」と名詞から動詞的に読みほどくと比較的日本語としては自然な訳出ができるのではないか。この点は安西の挙げたポイントの

①・②・⑥を応用すると、つまり名詞的な要素に文を読み込むと考えると、この例文に見られる品詞転換の操作は実務の立場と言語学的視点の両方から支持する

ことができるように思われる。

(4)「する」的言語の英語・「なる」的言語の日本語

今度は英日両語の相同性を「する」的言語、「なる」的言語の比較を通して見ていく。まず以下の引用を見てみよう。

(前略)英語では<場所の変化>の動詞が<状態の変化>に転用される(つまり個体中心

的な捉え方が本来そうでない分野にまで拡大される)傾向があるのに対し、日本語では本来の<状態の変化>の動詞が<場所の変化>に転用される(つまり、出

来事中心的な捉え方の方が拡大される)傾向があるということを見た。(中略)<場所の変化>という範疇は変化する個体への注目ということを通じて<する>

的な考え方と、一方、<状態>という範疇は変化全体への注目ということを通じて<なる>的な捉え方としてそれぞれ相通じるものがあるということ(中略)と

解釈してよいであろう。

(池上 1981, pp. 280-281)

この考え方も、つきつめれば安西のポイント⑥と密接な関係がありそうである。例えば、First prize went to

John.という英語をどう「こなれた」日本語に訳出するかを考えてみよう。この場合、wentの動作性をそのまま反映した形で「行った」と訳出するより

もむしろ日本語の「なる」的性格に意識的であれ無意識的であれ気づいていれば、「一等賞はジョンのものとなった」と日本語として自然な訳が生まれるだろ

う。ここでも再び確認しておくべき重要なことは、翻訳をする際、目標言語である日本語として日本語の発想・表現の好む傾向を考慮に入れ訳出されることの妥

当性が、安西のポイントと言語学的な見地からもある程度支持されることである。

(5)「個体」スキーマの言語と「連続体」スキーマの言語

また、池上(2000)は「文法的範疇としての<数>」の問題として「個体」と「連続体」に関する議論をしている。

<可算>対<不可算>という区別は、基本的には対象なり内容なりを<個体>として捉え

るか、<連続体>として捉えるかということである。<個体>は一定の輪郭を有しているのであるから、その認知に際しては当然その<形態>に注意が向けられ

よう。<連続体>の方にはそれを特徴づける一定の形はないのであるから、何らかの形を与えられる前の<素材>という点での注目が際立つことになろう。(中

略)英語の話し手の方は<形態>への注目(あるいは、<個体>志向的)、日本語の話し手は<素材>への注目(あるいは、<連続体>志向的、または、少なく

とも<個体>非志向的)という対立がある。(中略)(これには)それぞれの認知的傾向の発達にはそれぞれの言語の習得―つまり、<可算>―<不可算>を区

別して表現形式を選ぶことが義務づけられている言語とその必要のない言語という違った形の言語の習得―が深く関わっている。(池上 2000, pp.

130-133)

例文(7):It is because I like lambs that I

don’t like lamb.

訳例:私は子羊が動物として好きだから、子羊の肉は食べない。

例文(7)ではlambとa

lamb(ないしlambs)の違いが大きく問題とされ、前者は連続体としての物質名詞として捉えているため無冠詞で単数形だが、後者は個体としての普通

名詞として捉えているため、冠詞aや複数を表すsを語尾につけるという操作を行っている。ところが、日本語では言語内にそのような認知の仕方を直接反映さ

せる文法システムがなく、訳出に当たっては「動物として」とか「子羊の肉」と明示的に表現せざるを得ない。このことを踏まえると、英語は物事を明確な輪郭

のある個体として認識する<個体>スキーマの言語で、例えば名詞は可算名詞がプロトタイプ(例:two

books)であるのに対し、日本語は物事を連綿とした連続体として認識する<連続体>スキーマの言語で、例えば名詞は単複同形で物質名詞がプロトタイプ

(例:本2冊)であることが指摘できる。

品詞転換論の具体例とその分析

では、実務翻訳家が実際に挙げている品詞転換の例を見ながら、その分析を行ってみたい。

名詞からの品詞転換

●名詞→動詞

例文1:A little reflection will show you

what a stupid answer that is.

訳例:ちょっと考えれば、そんな答えがいかにばかげているかわかるよ。

【分析】厳密な意味で品詞論を語れば正確さを欠くかもしれないが、この例文において名詞reflectionが訳例では動詞的に「考えれば」に転換されて

いる。安西(1983)①・②、さらに池上(1981)における指摘、モノ的志向の英語・コト的志向の日本語という特徴の違いに品詞転換の根拠が求められ

る。因みにこの品詞転換の影響を受け、形容詞littleも副詞「ちょっと」に品詞転換されている。

例文2:His failure to have contact with

the other side was fatal to him.

訳例:あいつが相手と接触しそこなったのが結局は奴の命取りとなった。

【分析】英語のモノ的志向性と日本語のコト的志向性という発想・認識の違い、さらに安西(1983)の①・②に基づけばfailureを「失敗」と名詞の

まま放置するよりもむしろ「しそこなった」と動詞に品詞転換をした方が日本語としては自然であろう。

例文3:The man who reads only for improvement is beyond much improvement

before he begins.

訳例:自分を向上させようとして読書をする人は、読み始める前からすでに向上できる見込みが大してないのである。

【分析】上述の例文と同様、improvementを名詞「向上」から「向上させる」と動詞に読みほどいてやると日本語としてより自然になる。

例文4:Communism’s collapse has called forth old animosities and new

dangers.

訳例1:共産主義の崩壊は古い敵対関係と新しい危険を呼び起こした。

訳例2:共産主義が崩壊した結果、古い敵対関係と新しい危険が浮かび上がってきた。

【分析】訳例1はモノ的志向・「する」的言語の

認識の仕方をそのままを残したもの、訳例2は英語の発想を、コト的志向・「なる」的言語という日本語の自然な認識の仕方に沿うよう品詞転換したものであ

る。collapseの処理において、名詞「崩壊」から動詞「崩壊した」のように品詞転換が起きている。さらに安西(1983)の①・②にも対応してい

る。

ところで安西(1983)の⑥、Hartman(1954)、佐久間(1941)、池上(1981)の指摘も考慮に入れると、called

forthの処理において、訳例1では「~を呼び起こした」に見られるように他動詞性、つまり英語の「する」的言語の特徴をそのまま残し訳出する一方、訳

例2では日本語の「なる」的言語の発想の沿った形で「~が浮かび上がってきた」のように自動詞的に処理されている。これは他動詞から自動詞への転換であり

厳密に言えば品詞の転換とは言い切れないが日本語と英語の事象の捉え方の違いを示唆する興味深い操作である。

例文5:Complete analysis of the deflection of a system requires a very

sophisticated computer program.

訳例1:あるシステムのたわみの完全な解析は、非常に高度なコンピュータープログラムを必要とする。

訳例2:あるシステムのたわみを完全に解析するには、非常に高度なコンピュータープログラムが必要である。

【分析】ここでは2箇所、品詞転換が起きている。「完全な」という形容詞が「完全に」と副詞に、さらに「解析」という名詞が「解析する」と動詞に転換され

ている。この点も日本語らしさという観点から言えば安西(1983)の①・②、池上(1981)の指摘である英語のモノ的志向性、日本語のコト的志向性に

根拠を求めることができる。ちなみにこれも品詞転換というわけではないが、例文で使われている他動詞requireの処理についても訳例2では訳例1より

も他動性(transitivity)を減少させ、よりこなれた日本語を訳出することへの可能性も、安西の⑥やHartman(1954)、佐久間

(1941)、池上(1981)で指摘できるかもしれない。

例文6:The straightjacket of Japanese social convention prevented Sugiyama

from simply walking into the social dance school.

訳例1:日本の社会通念の束縛が杉山が社交ダンススクールに気やすく入ることを妨げた。

訳例2:日本の社会通念に縛られて、杉山は社交ダンススクールに気安く入ることができなかった。

【分析】これは品詞転換が必須であることを如実に表している文である。コト的志向、「なる」的言語である日本語では、訳例1のような表現はかなり不自然で

ある。したがって日本語らしい日本語として訳出する際、安西(1983)の①・②・⑥に基づけば、訳例2にみられるように、「束縛」という名詞から「縛ら

れて」と動詞に品詞転換をするほうがこの文では好ましいというよりはむしろ適切かつ必須の処理なのではないだろうか。

●名詞→形容詞

例文7:I can’t help feeling a lingering

preference for the simple innocence of the siroto over the initiated

experience of the kuroto.

訳文1:私は、玄人の経験よりも、素人の純真のほうに未練を感じざるを得ない。

訳文2:専門の道に入って経験を積んだ玄人よりも、単純素朴な素人のほうに未練を感じざるを得ない。

【分析】まず常識として日本語話者であれば訳例1のような表現はしないだろう。この例文では抽象名詞「経験」が人間的な「玄人」を修飾する「経験を積ん

だ」という形容詞に、同様に「純真」という抽象名詞が「素人」を修飾する「単純素朴な」という形容詞に品詞転換されている例である。これは安西

(1983)の②、そして池上(1981)では、英語のモノ的志向性、日本語のコト的志向性を応用することによって根拠を得ることができる。その他安西

(1983)④、池上(1982)の仮説Ⅰ・Ⅱ、荒木(1985)により主語はなくても日本語としては自然さを十分に保てる。

●名詞→副詞など

例文8:I took a look in some of the other

huts.

訳例:ほかの小屋も何件か覗いて見た。

例文9:He accepted the whole of the proposal.

訳例:その提案をまるごと認めた。

例文10:They used up all of their food supply.

訳例:手持ちの食料を全て食べ尽くした。

【分析】3つの例文には名詞から副詞への転換が見られる。この根拠は最終的には英語の

モノ的志向性と日本語のコト的志向性という特徴に収束されるが、厳密に言うと数量詞遊離(quantifier

floating)表現をする際、日本語の方が英語よりも自由度が高いということに起因する。例えば日本語では、(a)私には3人の子供がいる。(b)私

には子供が3人いる。は両方とも可能。他方英語では、(a)I have three children.は問題ないが、日本語とは異なり、(b)*I

have children

three.のように数量詞を形容詞以外(例えば副詞)で表現する際に制限がかかってしまう。日本語では遊離された数量詞が副詞的な性格を持っている、ま

たは持ちえるというのであれば池上(2000)、安西(1983)①の指摘するように、名詞を動詞的に読みほどく日本語のコト的志向性と関連があるだろ

う。

形容詞からの品詞転換

●形容詞→名詞

例文11:Japan can play an extremely

important role in helping create a peaceful and prosperous world.

訳例1:日本は平和で栄えある世界を築くうえで極めて重要な役割を担うことができよう。

訳例2:日本は世界の平和と繁栄を築く上で極めて重要な役割を担うことができよう。

【分析】この例文では形容詞「平和で」「栄えある」が、名詞「平和」「繁栄」への品詞転換された例である。この場合どちらの訳例がすぐれているとは一概に

言い切れないケースではあるが、品詞転換が可能な理由を考察する。ここでは安西(1983)の①・②、英語のモノ的志向性、日本語のコト的志向性の違いが

間接的に関っているように思われる。つまり2つの訳例に出てくる「世界」に注目すると、訳例1ではこの名詞「世界」に二つの修飾語句(=形容詞)がかかっ

ている一方、訳例2での「世界」には修飾語句がかかっていない。これはモノ的志向性を持った英語にはある関係代名詞が、コト的志向性の強い(≒モノ的志向

性の弱い)日本語にはそぐわない点、すなわち相対的にあまり多くの修飾語句を名詞にかけるのを好まない日本語のある意味で「反モノ」的志向性が見え隠れし

ているのであろう。

●形容詞→動詞

例文12:Young men want to be faithful and

are not; old men want to be faithless and cannot.

訳例:男というものは、若いうちは女を裏切るまいとするが、現実にはそうは行かない。年を取ると、今度は浮気をしたがるが、もはやそれは無理というもの

だ。

【分析】この文では3つの形容詞faithful、old、faithlessが、訳例においては全て動詞に品詞の転換がなされている。この品詞転換をす

るには、安西(1983)の①・②、特に①の解釈をもう1段階広げる必要があるだろう。つまり動詞に読みほどくことのできる品詞は何も名詞だけに限らな

い、名詞を修飾する形容詞もその動詞に読みほどくことのできる要素(文を読み込める要素)があれば、動詞への品詞転換は可能となる。そしてその理由もやは

り日本語のコト的志向性に収束させることができるだろう。

例文13:Successful marketing requires products that are in demand as well

as consistent quality and delivery.

訳例1:成功するマーケティングは、需要のある、しかも一定の品質と出荷が可能な商品を必要とする。

訳例2:マーケティングで成功しようと思えば、需要があり、しかも一定の品質と出荷が可能な商品が必要である。

【分析】この文も先ほどの例文と考え方は基本的に同じ。

●形容詞→副詞

例文14:There are other reasons.

訳例:ほかにもまだ理由がある。

例文15:He made another blunder.

訳例:またもやへまをやらかした。

例文16:There are many people around the flag pole.

訳例:掲揚塔の周囲に人が大勢、集まっていた。

例文17:Don’t shoot unless I’m dead,” he answered in the same toneless

voice.

訳例:「俺が生きている限り、打たないでくれ」と彼は相変わらず淡々とした口調で答えた。

例文18:Is that the only way to go there?

訳例:そこへ行く道は、それしかないのか。

例文19:This is why most beacons are built on uninhabited planets.

訳例:それだからビーコンはたいがい居住民のいない惑星に建てられているのだ。

例文20:The entire front of the truck was covered with flames.

訳例:トラックの前部がすっかり火に包まれていた。

例文21:A man was lying dead.

訳例:男が一人、斃れていた。

例文22:All children naturally want presents on their birthdays.

訳例1:すべての子供たちは当然、誕生日にプレゼントをほしがる。

訳例2:子供なら誰しも、誕生日にプレゼントをほしがるのは当然のことである。

【分析】この種の品詞転換は、数量詞遊離の表現における、モノ的志向性の強い英語・コト的志向性の強い日本語に対する制限の程度の違いから説明がつく。例

文8‐10の【分析】ように、日本語における数量詞遊離の自由度は英語よりも高い。結果として遊離した数量詞(形容詞)は動詞を修飾する副詞に転換するこ

とが可能となり、品詞転換をしない訳出よりも自然な表現ができる。安西(1983)の②にも間接的に対応するだろう。

副詞からの品詞転換

●副詞→名詞

例文23:If a beacon has to go on a planet

with a culture, it is usually built in some inaccessible place.

訳例:文化のある(原住民のいる)惑星にビーコンを設置する必要がある場合には、どこか人の近づけない場所に建てるならわしになっている。

例文24:He habitually flies into rage.

訳例:彼はカンシャクを起こす癖がある。

【分析】例文23では「普通は、たいてい」などと辞書を介して訳される副詞が名詞「ならわし」に、例文24では「いつも、常習的に、習慣的に」などと訳さ

れる副詞が名詞「癖」に品詞転換されている。ここでは、安西(1983)の⑥、さらに池上(1981)の指摘に基づけば、日本語が「なる」的言語であると

いうことに品詞転換の根拠が間接的に求められるかもしれない。訳例では「なる」的言語の特徴に沿うように、つまり他動詞性を抑え、自動詞的な要素を述部に

持っていく操作をしたことになんらかの影響を受けている可能性がある。

●副詞→動詞

例文25:Four Phantom fighters have

reportedly been ordered to take off pending the President’s final

decision.

訳例:大統領の最終決定が下るまで、とりあえず、ファントム戦闘機4機に発進命令が下ったと報じられている。

例文26:This would mean an effective end to RFE/RL, the American sponsored

stations successfully and effectively broadcasting to Eastern Europe

and the former Soviet Union.

訳例1:これはRFE/RL、すなわち東ヨーロッパと旧ソ連向けに成功裡にまた効率的に放送してきた米国政府支援の放送局の実質的な終わりを意味すること

になる。

訳例2:これはRFE/RL、すなわち東ヨーロッパと旧ソ連向けに放送して、成功し効果を上げてきた米国政府支援の放送局の実質的な終わりを意味すること

になる。

【分析】例文25では副詞reportedlyが動詞「報じられている」と訳されており、例文26では副詞「成功裡に」「効果的に」が「成功し」「効果を

上げてきた」と、内容的に動詞の形に読み解かれているものである。この品詞転換に関しては、安西(1983)の①の応用、そして日本語のコト的志向性を応

用することに根拠を求めることができるかもしれない。

●副詞→形容詞

例文27:The current slaughter in the old

Yugoslavia can be best described as one of the savagest atrocities of

this Century.

訳例1:旧ユーゴスラビアでの現在の殺戮は、今世紀の最も野蛮な残虐行為の1つであると最もよく説明することができる。

訳例2:旧ユーゴスラビアでの現在の殺戮は、今世紀の最も野蛮な残虐行為の1つであると説明した方が最も適切である。

例文28:We certainly had a much more cheerful game than the day before.

訳文1:われわれは確かに、前の日よりはるかに愉快な試合をした。

訳文2:前の日より、はるかに愉快な試合をだったことは確かだ。

【分析】この2つの例文では、副詞「最も良く」、「確かに」が「最も適切である」、「確かだ」と形容詞的(厳密には形容動詞)に品詞の転換がなされてい

る。その根拠は安西(1983)では③・⑥、そして認知言語類型論的に言えば、「する」的言語・「なる」的言語における他動性の違いに注目すると求められ

るかもしれない。つまり「なる的」言語(≒反「する」的言語)である日本語の特性に基づき、「動作主+他動詞+目的語」という構文の他動詞性を落とすとい

う操作を行った結果起きた品詞転換であろう。しかし問題は、確かに品詞の転換は可能だが、品詞転換をした訳例2が、訳例1よりも自然な日本語であるかどう

か証明できていない点では課題が残る。因みに訳例2における主語の省略は安西(1983)④、池上(1982)の仮説Ⅰ・Ⅱから支持される。

以上より、日本語「らしさ」は以下のようにまとめることができよう。

日本語の場合繰り返し立ち現れてくるのは、輪郭の定かでない記号化(つまり、<無界

性>(unboundedness)への指向性)ということであるように思える。このことは、<モノ>的な把握と並んで<コト>的な把握(とりわけ、それ

の<変化>の様相における<ナル>的なイメージ・スキーマでの把握)への傾斜が相対的に目立つということ(池上1981参照)ばかりでなく、<モノ>的な

把握に対する<トコロ>的な把握の相対的な目立ちにも反映されているのではないか。そして、そのような<無界性>への指向性は、究極的には、積極的に他者

に働きかけ、影響し、変化させるという<動作主>(agent)としての人間という主客対立的なスキーマよりも、受身的に他からの刺戟を感じ取って内在化

する<感受者>(sentient)としての人間というスキーマが言語化の過程で根強く働いているということと無関係ではないのではないか。

(池上 2000, pp. 319-320)

目標言語に「わかりやすく」訳すためには、以上見てきたような品詞転換(あるいは広く、構文転換)を行いつつ、「目標言語らしさ」を確保する必要がある

(翻訳通信101号に記した「目標言語規範」)。そのためには起点言語・目標言語双方の「その言語らしさ」を認知的スタンスから如実に比較・対照し、「わ

かりやすい」「自然な」「こなれた」表現を絶えず工夫することが大切である。また、このことは翻訳教育にも生かされるべきで、このような考察は指導の際の

具体的な指針になるだろう。さらに、翻訳の各専門分野やさまざまな翻訳形態ごとに「わかりさすさ」を個別・具体的に検討する必要性もあるだろう。「目標言

語らしさ」を基盤に、それぞれの翻訳の目的(skopos)に応じた規範(norm)の個別的検討も必要となろう。

品詞転換論再考―「直訳の創造性」

最後に日本語「らしさ」を追求する翻訳スタイルの是非について語っておく必要がある。それは「直訳の創造性」についてである。

前述のように、安西の「翻訳英文法」をはじめとした諸々の翻訳技法に関し、そのような技法は一面に過ぎず、必ず常に成り立つものではないとの主張を別の

プロの翻訳家が行うことも耳にする。これは単に、同業者に対するいわれのない批判ではなく、現実的に日々の翻訳実践のなかで体得した実務経験からの主張で

ある。よく目を凝らしてみると、諸々の翻訳技法を説いている翻訳家も実際の場面ではその技法を採用していなかったり、逆にそれに異を唱える実務家がその技

法を採用していたりする。

品詞転換に限って端的にいえば、「日本語らしい」訳文を産出することが好ましいと判断すれば品詞転換技法を使い、好ましくないと判断すれば品詞転換は行

わないのである。上述のように「日本語らしさ」はある種の典型(prototype)であって、文体上日本語の典型の「型」にはまった訳文のみを産出する

と、まったく陳腐な文体になってしまう。斬新さを出し、パンチの効いた文体を得たいと思う場合、典型から外れた文体で読者を圧倒することも必要とされよ

う。

この点、井上(2005)は、「言語構造、統語法の類似した西欧近代語間における翻訳とは異なり、語・句・節の大幅な構造転換を必須とする西欧近代語、

日本語間の翻訳」を外国文学でも日本文学でもない「第三の文学」と称し、次のように特徴づけている。

西欧語の構造をそのまま取り込まんとする直訳風文体は、構造を伝えきれぬことによって

生じた軋み、不自然さも含めて、それまでの日本語にはなかった目新しい表現として、あるときは好意的に迎えられ、またあるときは「純粋な」日本語の阻害要

因として排除されてきた。換言すれば、日本語を豊かにする動因として直訳調をむしろ歓迎せんとする意識と、日本語の伝統の枠を逸脱したものとしてそれを忌

避する意識との間の、不断の揺れ動きと往復運動が、日本語、日本文を変容させてきたのである。 (井上

2005, pp. 177-178)

つまり、第三の文学は翻訳文体として新文体を切り開いていったのである。近代日本は、二葉亭四迷、森鴎外、森田思軒、岸田国士、神西清などを経て、第二

次大戦後の野崎孝、村上春樹にいたるまで、数多くの時代を切り開いた「第三の文学」を生み出してきたと井上は述べている(井上 2005, pp.

179-180)。

では、平成の世における翻訳はどのような様相を呈しているのであろうか。翻訳文体が日本語を活性化させ、活性化された日本語が翻訳文体にも影響するとい

う円環をこれまで続けてきたし、今後もその円環は止むことはないだろう。しかしながら、かつてよりも相対化されたとはいえ、その両者には分かちがたい根深

い差異があり、翻訳者は外国語と日本語との間に在って、絶えずある分裂と葛藤を強いられながら、「読みやすさのパンチ」と「斬新な文体のパンチ」の両者を

利かしてゆくことであろう。

参考文献

荒木博之(1985)『やまとことばの人類学―日本語から日本人を考え

る』朝日新聞社

荒竹三郎(1998)『英文翻訳ルールブック』荒竹出版

安藤貞雄(2005)『現代英文法講義』開拓社

安西徹雄(1982)『翻訳英文法―訳し方のルール』バベル・プレス

――――(1983)『英語の発想―翻訳の現場から』講談社

――――(1994)『翻訳英文法徹底マスター』バベル・プレス

――――(2006)『翻訳英文法トレーニング・マニュアル』〔2版〕バベル・プレス

安西徹雄・井上健・小林章夫(編)(2005)『翻訳を学ぶ人のために』世界思想社

別宮貞徳(1979)『翻訳読本 初心者のための八章』講談社

江川泰一郎(1991)『英文法解説』〔改定三版〕金子書房

岳真也(1994)『英日翻訳文章表現法 英文和訳から翻訳へこなれた日本語表現の技法』〔新装版〕バベル・プレス

池上嘉彦(1981)『「する」と「なる」の言語学―言語と文化のタイポロジーへの試論』大修館書店

――――ほか(1982)『日英比較講座第4巻:発想と表現』大修館書店

――――(2000)『日本語論への招待』講談社

稲生衣代・河原清志(2010)「英語ニュースの字幕翻訳ストラテジー」青山学院大学英文学会(編)『英文学思潮』第83巻(予定)

亀井忠一(1994)『頭からの翻訳法』信山社

河原清志(2009)「英日語双方向の訳出行為におけるシフトの分析―認知言語類型論からの試論」日本通訳翻訳学会・翻訳研究分科会(編)『翻訳研究への

招待』第3号:29-49頁

河原清志・永井那和(2005)「認知言語類型論に基づく日英通訳・翻訳における品詞転換方略の分析」立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科

(編)『異文化コミュニケーション論集』第3号:81-94頁

宮川幸久・綿貫陽・須貝猛敏・高松尚弘(1988)『ロイヤル英文法』旺文社

三好弘(1980)『すぐつかめる英語翻訳のコツ』朝日出版社

中村保男(1982)『翻訳の秘訣 理論と実践』新潮社

中村眞佐男・氏木道人・氏木孝仁(2007)『翻訳入門―英日編―』〔改定2刷〕大阪教育図書

佐久間鼎(1941)『日本語の特質』育英書店

竹下和男(2007)『英語は頭から訳す 直読直解法と訳出技法14』北星堂

田辺希久子・光藤京子(2008)『プロが教える基礎からの翻訳スキル』三修社

安井稔(1996)『英文法総覧』〔改訂版〕開拓社

横井忠夫(1991)『誤訳悪訳の病理』〔新装第1版〕東洋書店

Catford, J.C. (1965). A linguistic theory of translation. Oxford: OUP.

Chesterman, A. (1997). Memes of translation. Amsterdam/Philadelphia:

John Benjamins.

Hartman, H. (1954). Das Passive: Eine Studie zur Geistesgeschichte der

Kalten, Heidelberg: Italiker und Arier.

Newmark, P. (1988). A textbook of translation. London: Prentice Hall.

Nida, E. (1964). Toward a science of translation. Leiden: Brill.

Vinay, J.-P. & Darbelnet, J. (1958). Stylistique comparée du

français et de l’anglais. Paris: Didier. translated and edited into

English by Sager, J.C. & Hamel, M.J. (1995). Comparative stylistics

of French and English: A methodology for translation.

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.