翻訳とは何か―研究としての翻訳(その7)

河原清志

翻訳学と対照言

語学

「翻訳」は一般に不可視(invisible)な存在として考えられがちで、本格的に学問の対象になったのもここ30年ほどと言ってよい。その翻訳学が、

独立した学問領域として自立(independent)するには、他の学問領域へある程度のインパクトを持たせねばならない。本稿はそういう問題意識か

ら、翻訳の最も近接した学問領域である言語学、特に二言語以上の比較対照を行う対照言語学の分野への貢献について、提言を行いたい。

なお本稿は、2010年7月に麗澤大学で開催された「対照言語学シンポジウム」で発表した「通訳翻訳学による日本語・英語の対照と対照言語学の可能性―等

価概念をめぐって―」の内容を敷衍したものである。

翻訳とは何か―対照言語学の対象としての翻訳

学問としての翻訳、つまり翻訳学は極めて学際性(interdisciplinarity)が強い学問である(Snell-Hornby et

al. (eds.)

1994)。翻訳は言語を扱う以上、言語学が第一の近接領域であるが、そのほかにも、社会学、哲学、文学、メディア学、記号学、異文化コミュニケーション

学、心理学、脳科学、認知科学、政治学、歴史学、カルチュラル・スタディーズなど、多岐にわたる学問分野からの知見を援用して成立している。このことに鑑

みてMcCarty(1999)は学際性を「フェニキア商人」に喩えているが、既存の学問の伝統的な思考方法に異議を唱えるものとして翻訳学がその存在意

義を認められるには、既存の学問を揺るがすだけのインパクトを持たなければならないだろう。そこで、本稿では翻訳学が最初の、そして最も強い結びつきを

持っている対照言語学にどのような貢献をなしうるかについて考えてみたい。

言語学志向の翻訳研究のアプローチの先駆けは、Vinay and

Darbelnet(1958)のフランス語=英語間の翻訳実践で起こることの対照分析である。その後、フランス語=ドイツ語間での同様の研究である

Malblanc(1963)、Mounin(1963)による翻訳の言語的問題の研究、Nida(1964)による生成文法を援用した翻訳理論、

Catford(1965)による翻訳シフト論が続く。このような流れのなかで、翻訳の科学性が強まり、ドイツで等価(equivalence)と対応

(correspondence)についての緻密な検討がKollerによって行われた。

Koller(1979)は、等価と対応の区別を次のように示した(訳はマンデイ 2009 による)。

|

分野

|

対照言語学

|

翻訳の科学

|

|

研究領域

|

対応(correspondence)の現象と条件。起点言語と目標言語システムでの対応

する構造とセンテンスを記述

|

等価(equivalence)の現

象。起点言語と目標言語における発話とテクスト

を等価基準にもとづいて記述

|

|

知識

|

ラング

|

パロール

|

|

能力

|

外国語の能力

|

翻訳の能力

|

要するに、抽象的な言語構造を問題にするのが対照言語学であるのに対し、一回一回の(書き言葉を含む)具体的な発話を問題にするのが翻訳学である、とい

う位置づけになる。ところが、極めて抽象度が高く多層性があるこの「等価」概念自体、論争の対象になってきた。等価は、形式から機能に至るまで、どの言語

的レベルにおいても成立するものだからである。Koller(1979)は等価を指示的等価、暗示的等価、テクスト規範的等価、語用論的等価、形式的等価

の5つに分類したし、Baker(1992)は単語レベル、フレーズレベル、文法レベル、テクストレベル、語用論レベルの5つに分類した。またPym

(2010)は、このような言語レベルによる分類ではなく、二言語間の翻訳結果の可逆性・対称性の有無によって等価学説をメタレベルで自然的等価と方向的

等価に分類している。以上が翻訳学と対照言語学の対比の大枠である。では、具体的な議論に入っていきたい。

1.はじめに―問題の所在

本稿は、二言語を比較対照する際によく使われる原文とその翻訳の比較という手法の限界と有効性について、主に「等価」概念をめぐって論じることを目的と

する。本稿では英語と日本語の比較対照分析を扱うこととする。

二言語の比較対照を行う際、一方言語のテクストと、他方言語によるその翻訳を使うケースは多い。最も有名な例は、池上(2007)が引用している川端康

成の『雪国』の冒頭である。

(1) a. 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。

b. The train came out of the long tunnel into

the snow county. (E.

Seidensticker)

このサイデンステッカーの英訳をめぐって、池上は語り手(主体)と語る対象である状況(客体)との関係を論じている。英語では主体=客体対立構造、日本

語では主体=客体融合構造があるとする。と同時に、語られる状況のイメージを絵で表すと、英語と日本語とでは違う構図になるとも述べている。つまり、英語

では向こうの山の端から姿を現してきた汽車という構図であるのに対し、日本語では主人公が薄暗くて狭い車内にいて黒く煤けたトンネルを通ってきて、それが

突然明るく視野の広がった雪の銀世界に出たという構図であるとする(池上 2007, pp. 316-319)。

しかし、前提としてこの議論は当該翻訳者による主観的解釈の訳出物への混入を等閑視していることが指摘できる。たとえば、これを“I went

through the long tunnel across the border into the snow country.

”と訳していたとすると、主語や代名詞のゼロ化現象や話し手自身を言語化するか否かの日英語対照比較論は展開されるだろうが、汽車が登場することはないだ

ろうし、それに連動して語られるイメージの構図がここまで異なることもなかっただろう。また、さらに緻密に論じると、「長いトンネルを抜ける」とcome

out of the long

tunnelでは、長いトンネルを時間をかけて走行した結果、トンネルから外へパッと出て行くという原文が表している状況の描写がこの英訳だとズレてしま

う。come out

ofという英語表現では外へ出てくる状況にフォーカスが当たってしまうからである。しかも、comeにはダイクシスが関与し、「視点のあるところに移動す

る」(『Eゲイト英和辞典』pp.

312-316)という語義であるので、その視点は雪国側のほうにあると分析できる。つまり、このような構図で翻訳した翻訳者の解釈とそれを反映させた言

語表現である英語による訳出物に些か問題があると言わざるを得ない。

國廣(1982)の例はまた少し異なった問題が見られる。まずは高橋泰邦「比較こそ奥儀への道」の‘as’の和訳の仕方について、國廣は下記(2)を引

用している。

(2) a. The Emperor is dead! His face

was working in agony as he spoke

so.

b. 彼がそう言っている間、彼の顔は苦悩にひきつっていた。

c. そういう彼の顔が苦悶にひきつっていた。

(a)のように直訳するのはまずく、(b)のようにしなければならないという。つまり、英語の‘as+A(主語)+B(述語)’を日本語では‘B(名詞修

飾節)+A(名詞)’に変える、とする(國廣 1982, pp.

11-12)。それに続けて具体例としてさらに永井龍男「あいびき」と高橋による翻訳例を示している(國廣 1982, pp. 11-12)。

この主張を日英比較対照論で展開すると、英語では副詞節で表現されているものを日本語では関係詞節に転換して名詞を修飾する形式にすることが選好され

る、となる。しかし、これは池上(1981)の主張である下記(3)とは相反するものである。

(3)

ある出来事が表現される場合、そこに何らかの個体(典型的には動作の主体)を取り出し、それに焦点をあてて表現する場合と、そのような個体を特に取り出す

ことなく、出来事全体として捉えて表現する場合とがある。(中略)前者が<モノ>志向的な捉え方であるとすれば、後者は<コト>志向的な捉え方と言えよ

う。(池上 1981, pp. 94-95)

例えば、以下の(4)の事例ではどうだろうか。

(4) a. Do you know of the millions in

Asia that are suffering from

protein deficiency because they get nothing but vegetables to eat?

b.

食べるべきものは野菜以外には何物もないため、たんぱく質不足で苦しんでいるアジアの何百万人の人々を知っていますか。

c.

アジアの何百万人という人たちは、野菜以外に食べるものがないために、たんぱく質不足で苦しんでいること[の]を知っていますか。

<モノ>志向的な英語は「名詞+関係詞節」を選好し、<コト>志向的な日本語は英語の文法構造を忠実に移し変えた(b)よりも、「~苦しんでいること

[の]」のように事象全体を掬い取る「コト」的な訳出(c)を選好することがわかる。たしかに國廣は上記のように訳出するのがつねによいというわけではな

いと留保しているが、これは國廣(1982)の主張と全く逆の結論であると言わざるを得ない。

このように、翻訳物を対象にして、脱コンテクスト化された単独のセンテンスを引用し両言語の表層構造をセンテンス単位で比較対照したうえで、それを理論

化・一般化するという質的研究の手法には、翻訳に内在する翻訳者による主観的解釈の問題と、僅少な事例を一般化することの妥当性の欠如の問題とが想定され

る。そこで、このような研究方法論を今一度検証してみる必要があるのではないか、というのが本稿の問題意識である。

2.翻訳学からの知見

前述のとおり、翻訳には翻訳者の主観的解釈が入り込む。原文が客観的に解釈され、客観的に意味表象がなされ、その客観的表象に基づいて客観的に目標言語

でテクスト化されることは原理上不可能である。翻訳行為は、(1)翻訳者個人のその場での一回的な解釈行為が意味の不確定性に晒されている。つまり原文自

体の解釈の不確定性、そしてそれを目標言語で表現する際の言語構成にも不確定性が内在していることがひとつ。つぎに、(2)社会的な要因として、ミクロレ

ベルでは、翻訳者個人が翻訳という職業場で獲得したハビトゥスが機制要因として関与し、翻訳者の翻訳行為の性向に大なり小なり影響を及ぼしている。また、

出版社や依頼主からの翻訳指示や権力的力学関係、さらには、政治的・社会的・文化的なマクロ・コンテクスト上の機制要因も背後に存在する(後述する「規

範」や「目的」がその主な機制要因である)。つまり、純然たる言語的等価の確保は言語構造上の違いからも不可能であると同時に、翻訳行為に内在する翻訳者

をめぐる意味づけの不確定性と主観的偏向性によって翻訳物が異なる結果となってしまうのが不可避であるという本質を孕んでいるのである。そこで、翻訳物を

対照言語研究の対象にする場合、翻訳行為のもつ①言語行為性と②社会行為性、および③翻訳者個人のもつ解釈性向に目配せをする必要が出てくる。

ここで、翻訳学の潮流の変遷をまとめると次のようになる(河原

2011)。翻訳には言語行為性と社会行為性の二面性があり、理論も前者から後者へ、とその分析対象を移行させてきている。翻訳の言語行為性に焦点を当て

た理論は、翻訳学の言語学的段階と言われるものであり、「等価」「翻訳シフト」「翻訳ストラテジー」「テクストタイプ論」などが挙げられる。これに社会行

為性が加味されると、「スコポス理論」「レジスター分析」「システム理論」「規範論」などが展開され、言語学的段階の次世代の理論となってきた。ところ

が、翻訳学がテクスト分析中心の時代から、「文化的・イデオロギー的転回」を経験することで、「書き換えとしての翻訳」「ジェンダーの翻訳」「ポストコロ

ニアル翻訳理論」「翻訳の(不)可視性」「翻訳の権力ネットワーク」などに焦点が当てられるようになった。これは翻訳のみならず広く表現行為という社会実

践のもつ社会的・文化的・歴史的な意義や役割を射程に入れているものである。また近時は「人」に着目した研究が進められており、翻訳者自身のライフ・ヒス

トリーやライフ・ストーリーを研究対象にし、翻訳者個人が獲得したハビトゥスが翻訳にどのような影響を与えるかの分析を行うという研究の動向もある。つま

り、この潮流を概括すると、①翻訳の言語行為性への注視から、②社会行為性、および③翻訳者個人のもつ解釈性向をも加味した研究へ、という流れが観察され

る。

以上を基に、まずは前述の池上(2007)の事例を翻訳学の俎上で議論してみよう。この『雪国』の事例はさしあたり、「等価」と「シフト」の問題に帰着

させて考えることができる。等価はその概念自体、極めて多くの定義や特徴づけがなされており争いがあるが(Pym 2010, pp. 7-42

参照)、ひとまず、起点テクストと目標テクスト間の言語的・文化的価値が同じであること、と操作定義しておく。この等価には、語レベル、フレーズレベル、

文法レベル、テクストレベル(主題進行・結束性)、語用論レベルの5つのレベルが想定でき(Baker

1992)、本稿では主に文法レベルでの等価を扱う。また「シフト」とは起点言語と目標言語の構造上の差による、起点テクストと目標テクストの言語上のズ

レのことである(Catford

1965)。これに関連して「転換操作」とは、翻訳シフトを実現するためのさまざまな操作のことで、言語構造上、義務的にシフトさせる必要がある義務的な

ものと、目標言語らしさを獲得するためや一定の文体的効果を狙うためにおこなう選択的なものとがある(Vinay & Darbelnet

1958; 河原 2010)。

これを池上(2007)の事例に当てはめてみよう。原文が描いている一定の状況が客観的にあると想定すると、その状況を目標テクストで忠実に再現できたと

すれば、「等価」な翻訳が実現できたことになる。しかし、日本語と英語とでは言語構造が異なり、言語表現として言表に表さなければならない文法範疇が異な

るため(つまりシフトが生じるため)、目標言語の言語規範に沿うように義務的転換操作を行うことになる(一例としては、日本語では主語はゼロ化されるが、

英語では基本的に主語は義務化されているため、主語を立てるという操作を行う)。

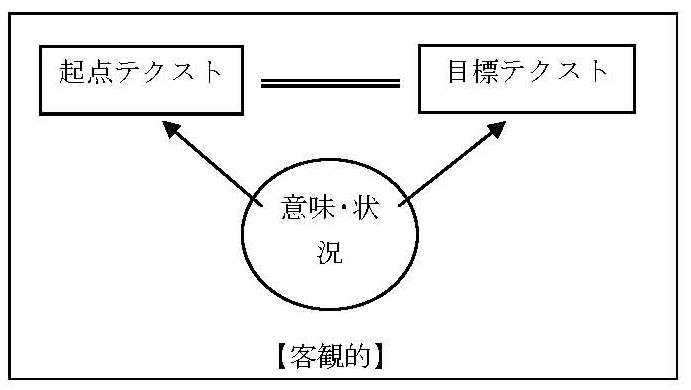

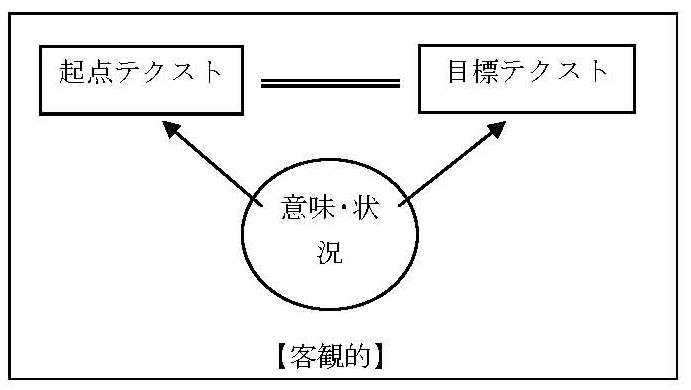

図1 翻訳の静的な捉え方

このような図式は、起点テクストが表象する意味・状況が客観的に存在し、その客観的な意味・状況を起点テクストや目標テクストで表現する表現形式が、それ

ぞれの言語構造の違いによって異なる、という言語や意味表象に関して極めて静的な捉え方を反映した構造分析の手法であると言える。

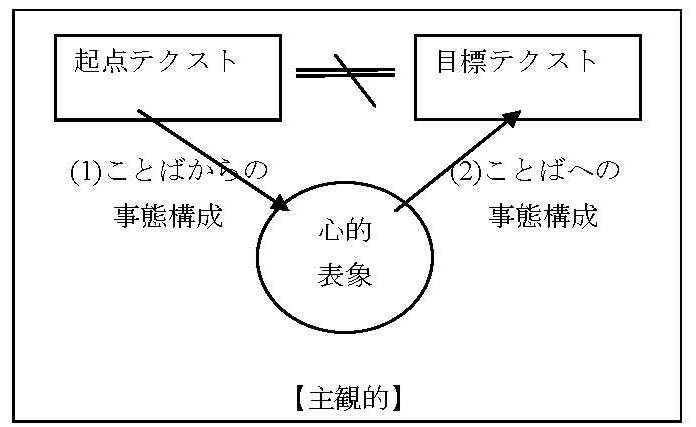

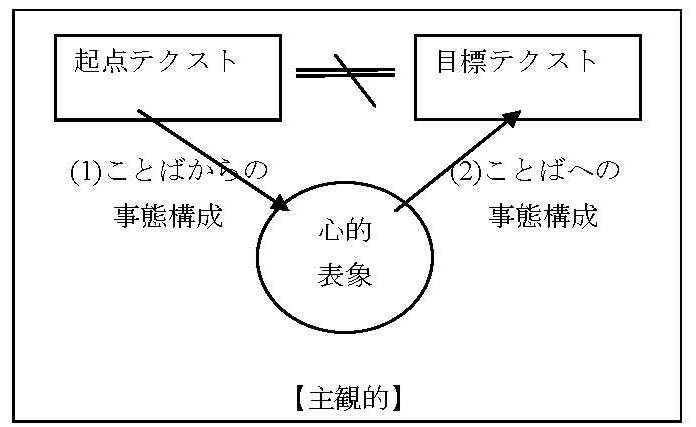

ところが実際には、そこに時系列に沿った翻訳のプロセスが関与しているので、単純に言語構造の静的な違いからくる差異だけが存在するのではないことにな

る。(1)翻訳者はまず起点テクストの解釈を行う(interpretation;ことばからの事態構成)。次に、(2)その解釈に基づいて目標言語でそ

れをテクスト化(言語化)する(construal;ことばへの事態構成)。

図2 翻訳の動的な捉え方

この2つのプロセスにおいて、主観的解釈が入り込む。つまり、(1)起点テクストを解釈し、起点テクストが表出する意味を翻訳者が構成する際に、翻訳者に

よる主観的な意味づけ作用が働く。そして、(2)そのプロセスによって獲得した心的表象を目標テクストとして構成する際にも、翻訳者による言語構成に主観

的な意味づけ作用が働くことになる。簡潔に記すと、(1)テクストの解釈によって心的表象を構成するプロセスにおいても、(2)心的表象を言語化しテクス

トを構成するプロセスにおいても、意味の不確定性が内在しているのである。つまり言語という記号操作において、その記号が表象する意味は、その記号が記憶

喚起の引き金となり、認知主体に格納されている長期記憶が活性化され関連配置を起したものであり、テクストと長期記憶とのインタラクションの所産として捉

えることができる。つまり、ことばの意味は(テクストの読解なども含んだ広義の)コミュニケーション行為ごとにその都度構成されると考えられる(意味構成

主義;深谷・田中 1996, 田中・深谷

1998)。このことは(2)のプロセスにも当てはまる。つまり内的に意味づけし状況編成した表象を言語化するときに、その表象をすべて言語化することは

不可能であって、そこには語の選択、文法の選択、文体の選択、情報配列の選択などに至るあらゆる言語化の営みに主観的・主体的な認知作用が介在する。心的

表象を言語化する際も不確定性が内在し、原文に縛られつつも多様な言語化の可能性が開かれているといえるのである。

このことを具体的に当該事例に当てはめてみよう。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」の事態構成において、サイデンステッカーは主人公が汽

車に乗っている情景を思い浮かべ、主語としてthe

trainを選択している。そのことによって、日本語の原文が持っていたであろう前述の構図とはやや異なった構図を生み出す結果となっている。これはこと

ばからの事態構成の段階で齟齬が生じたのか、ことばへの事態構成の段階で生じたのかはテクスト上では定かではないが、同氏の主観的解釈が入り込んだ結果の

反映であるといえる。

では、この原文を忠実に訳出した結果の1つだと考えられる“I went through the long tunnel across the

border into the snow country.

”で検証してみよう。まず大きく違うのは‘I’という主語が明示化されていることである。日本語の原文では、主語が明示化されていないため、国境の長いト

ンネルを抜けたのは主人公なのか汽車なのか、あるいは状況全体がそのような場面展開をしているのか判然としない。逆にその曖昧さから読者は当該場面へ自ら

を投影し、池上の言葉を借りるならば「いつの間にか、読者は自分自身もまるで主人公と同じ車内で――あるいは、もう一歩進んで、自分自身が主人公と一体化

してしまって――主人公と同じ経験をしているかのような思いを抱くようになる」のであろう(池上 2007, p.

319)。ところが‘I’が明示化されている英語の上記翻訳テクストでは、客観的に主人公の存在が言語化されているために、そこに読者が主観的かつ能動的

な「読み」によって自らを投影しづらくなる効果を生んでいると言えよう。これは認知言語類型論的では、後述するように、日本語は<主客融合>の「視点内

置・移動型」認知形態で、英語は<主客分離>の「視点外置・固定型」認知形態であるという違いから説明が可能である。

以上をまとめると、日英語の言語構造の違いから、言語的な「等価」の客観的かつ完全な実現をした翻訳は不可能であることがわかる。その意味で、等価をめ

ぐっては自然的等価(翻訳行為以前に言語間・文化間に既に存在する起点テクスト=目標テクストの同等の価値)を克服すべく、方向的等価(ある方向で翻訳し

た際に作出される非対称的な等価)という議論もなされている(Pym

2010)。また言語構造の違いを「翻訳シフト」と捉え、その違いを操作するうえで「翻訳ストラテジー」が様々提唱されている、というのが翻訳学の言語学

的段階の学説である。

以上のことからもわかるように、原文テクストと翻訳テクストを比較対照して言語研究する際には、完全な「等価」はありえず、両言語の言語構造の違いに呼

応して、翻訳シフトを克服するために翻訳者の主観的解釈が入り込んだり、翻訳者自身の翻訳ストラテジーの選好によって、翻訳結果が異なることが大いにある

ことがわかる。

そして、この①言語行為性における主観性による翻訳の相対性(同じ原文に対して翻訳物が複数存在し得ること)には、②翻訳の社会行為性と③翻訳者個人の

もつ解釈性向が機制要因として背後にある。②を扱った学説としては、「スコポス理論」「レジスター分析」「システム理論」「規範論」などがあり、言語学的

段階の次世代の理論となっている。①に着目した言語学的段階の諸学説は、基本的に従来型の対照言語学(ないし言語類型論)に基づいた、主に言語構造の違い

をベースに2(以上の)言語の比較対照から翻訳の方略や技術を唱えるものが多かったが、この社会行為性を加味した諸学説群は、単に言語構造の違いのみなら

ず、翻訳実践行為の持つ社会的・文化的・歴史的偏向性に焦点を当てているといえる。つまり、基本的には翻訳の言語行為性に着目しつつも、純然たる言語行為

の側面だけでは、実際の翻訳パフォーマンスが分析できないとする。そこで言語行為としての翻訳に影響を及ぼす社会的要因を言語データから詳らかにする、と

いうのが翻訳学における記述的研究として展開している(多元システム論の流れを汲むトゥーリーの翻訳規範論;Toury

1995)。また、③を扱った学説としては、ブリュデューのハビトゥス概念を応用した翻訳者個人のもつ解釈性向をライフ・ヒストリーやライフ・ストーリー

の手法によって詳らかにするものなどがある(その他の学説は紙幅上、説明を省略する)。

本稿ではサイデンステッカー氏が当該翻訳を行った社会的コンテクストや同氏のハビトゥスの分析までは行っていないが、このように「質的研究」の手法に

よって、原文テクストと翻訳テクストを、文脈を捨象したうえで1センテンス同士比較対照するやり方には限界があると言わざるを得ない。①翻訳の言語行為

性、②翻訳の社会行為性、③翻訳者の解釈性向、の3点において翻訳者の解釈の主観性(不確定性)が反映した翻訳の相対性が原理上内在しているからである。

さりとて、ある言語のテクストを別言語による翻訳テクストと比較対照する手法は、量的研究として昇華すればある程度有効であろうということについて、次

節で議論し、(通訳を含んだ)翻訳の言語データの利用可能性について提言したい。

3.対照言語研究の量的研究の可能性

國廣(1982)が‘as’の事例を取り上げて、日本語らしい訳出の仕方について議論していることは前述のとおりである。ところがこれは、分析手法とし

て僅少の事例を取り上げて、「英語の‘as+A(主語)+B(述語)’を日本語では‘B(名詞修飾節)+A(名詞)’に変える」としたうえで、「as節は

つねに上のように訳すのがよいというわけではない。要はasの『同時性』がうまく移し替えられていればよいのである」と例外的な留保をつけているが、これ

では英日語の差異が見えてこない。

この問題設定には2つの論点が含まれている。ひとつはasという多義語の訳出のあり方を分析することで、英日語の語レベルでの意味構造の違いを詳らかに

すること。もうひとつはasをめぐる訳出によって文法・構文レベルでの構造にどのようなシフトが出るかを詳らかにすることである。いずれにしても、「翻

訳」は辞書的意味の機械的当てはめ行為とは全く異なり、目標言語の読者に広く受容されるテクストを産出する営みであるわけで、その意味で(1)正確で

(ベーカーの言うaccuracy)、(2)わかりやすい(ベーカーの言うnaturalness)翻訳が目指されることはいかなる実務家や理論研究者も

疑問を挟まないだろう(例えば、安西・井上・小林 2005, pp. 49-65, 68-89; Baker 1992, pp.

56-59)。何をもって正確でわかりやすい翻訳とするかについては、「直訳」対「意訳」の古典的な対立(Munday 2008, pp.

19-23; Pym 2010, pp. 30-34

参照)以来、理論上いまだに解決を見ていないと言ってよいが、一般的な意味で、「わかりやすさ」を支えるうえで、ある特定の言語の「自然さ」や「言語らし

さ」が存在していることは否定できないし、その言語の話者であれば誰しもその言語の「自然さ」や「言語らしさ」を反映した「言語感覚」を持ち合わせてい

る。この「言語感覚」には、(1) 語彙レベルにおける範疇化(categorization)の問題として捉えられる側面、(2)

文法範疇レベルにおける事態構成(construal)の問題として捉えられる側面、(3)

テクストやレトリックのレベルにおけるテクスト構成(text organization)の問題として捉えられる側面(メイナード

2004)など、諸側面がある。

3-1.語彙レベルの意味構造の分析

では、上記(1)~(3)に関して、2つの論点を議論してみたい。まず、(1)

語彙レベルの訳出分析は、國廣(1982)の問題意識を受けて、asを例に取って議論することとする。河原(2007)によると以下の通りである。まず、

多義語には潜在的意味として中核的語義(コアと呼ぶ)があり、それが具体的な文脈のなかで使用されると、曖昧性の解消(disambiguation)を

起して具体的語義を獲得する(田中

1990)。asの場合、「並置」を前提に、「asは潜在的意味として、<現実に生起している(した)出来事>(後景情報)を主節とゆるい等価で結ぶ函数

関係を示す」という意味を有する(河原

2008)。そして、以下の操作定義のもとで、山岡「翻訳から生まれた新世代の英和辞典」からasが使用されている英日対訳コーパスを基に、対訳リストを

作成すると、表1のようになる。

・ コア(core meaning):中核的語義(de-contextual meaning of a

word)

・ 意味タイプ(clustered meaning):文脈横断的語義(trans-contextual

meaning)

・ 語義(meaning):辞書的な意味(meaning listed in a dictionary)

・ 意味合い(sense):文脈中で意味づけられた意味(context-sensitive meaning)

・ 訳語(translation equivalent):目標言語に置き換えた時の語(translated

word in TL)

表1 asの訳語 [接続詞]/[関係詞]

|

意味タイプ

|

訳語

|

|

①「時」

|

・~する時に ・~する

間に ・~しながら ・~する瞬間 ・~する中を ・~ざま(に) ・~するたびに ・~するなり ・その間に ・~するそばから ・~と同時に ・~と

ころだった ・~拍子に ・~のころ ・~するうちに ・~するはずみに ・そのあと ・~のまま ・~とともに ・~しな ・~のなか ・~する直前に

・折りしも ・直後に ・~ころになって ・~したところ ・~したちょうどその時 ・~の頃 ・~するたびに ・~とたん

|

|

②「比例」

|

・~するにつれて ・~

と比例して ・~と並行して ・~するほど

|

|

③「態様」

|

・~するように ・~す

るやり方で ・~するのと同様に ・~具合に ・~どおり ・~仕方に似ている ・~如く ・~どおりだったから

|

|

④「対照・対比」

|

・~であるが(一方)

・~と違って ・~だけれども ・~のに ・~前で ・こう~ ・~している前で ・~が ・~だが

|

|

⑤「理由」

|

・~なので ・~するの

で[から] ・~したせいで ・~

という理由で

|

|

⑥「比較」

|

・~と同じほど ・~ぐ

らい ・~のように ・~に劣らず

|

|

⑦「等価状態」

|

・~でもあるかのように

・~然として ・変わらない ・同じ

|

|

⑧「単純接続」

|

・~て…する ・~して ・~し

|

|

⑨「等価情報の繰り返し

による強調」

|

・見ての通り ・この通

り~なので

|

(意味タイプと訳語の分類は『Eゲイト英和辞典』を筆者が改変)

①~⑥の語義はどの英和辞典・英英辞典にも掲載されている語義であるが、英日対訳コーパスを緻密に検証することで、⑦⑧⑨といった語義が詳らかになって

くる(但し、河原

2008では、意味論的多義と語用論的多義を峻別し、異なった分析を施している)。このような結果は、僅少なデータからでは析出が難しいが、ある程度の大

量のデータを収集することで可能になる。このように大量のテクストデータから析出される結果は、翻訳という一回一回のコミュニケーションにおける語用論的

意味として意味づけされ構成される意味(ないし等価)を基盤に成立する、抽象的にスキーマ化された意味構造のレベルでの「等価」の議論という位置づけにな

る(対照言語学は二言語間の対応(correspondence)をラング・レベルで扱うのに対し、翻訳の科学は等価(equivalence)をパロー

ル・レベルで扱うとするKoller

1979参照)。これはasに限った分析事例であるが、さまざまな多義語の英語→日本語、および日本語→英語の訳出データを原文と比較対照することで、英

語および日本語の多義語の多義構造について分析が深化するものと思われる。

3-2.文法範疇レベルの認知言語類型論の分析

つぎに(2)

文法範疇レベルの訳出分析は、asに限定せずに論じてみたい。河原(2009)によると以下の通りである。個別言語の「言語らしさ」とは、「ある言語を全

体として統合的に特徴づけると思われるもの」(池上 2007, p.

340)である。この特徴づけとは、個別言語志向的(individualizing; Greenberg

1974)に論じるならば、ある言語について特徴的と言われるようなものでも、実は他の言語にも目立たない形ではあるが認められることがあるもの(池上

2007, p. 19)であり、ウォーフが「好まれる言い回し」(fashions of speaking)と呼んだもの(Whorf 1956,

pp. 158,

159)と概ね一致する。そしてこれには、各文法範疇の特徴が「典型性」を帯びて現象することと、各文法範疇間の関係に「相同性」(homology)的

な状況があることである。このような個別言語志向的言語類型論の代表は池上の一連の著作(池上 1981, 1982, 1991,

1999-2001, 2007)であり、近時の認知言語学からの進展も見せているが(中村 2004,

2009)、一般的に研究が行われている英日語の対照言語学からの示唆も有益である(安藤 1986など)。

この「言語らしさ」は、諸々の言語現象の事実を確認し、そこからある解釈を引き出すことで、一連の事実の相互連関を形成する基底にある形態

(configuration)を素描することによって解明されるものである。本稿では個別言語志向的類型論(池上 2007, pp.

56-74)を採用し、しかも人間の認知の営みとの関連にそれを求めた認知言語類型論を基に議論を進めることとする。認知言語類型論では、諸々の言語事実

の相互連関の背後にある形態を想定するものであるが、事実相互間の関係は相同性が認められるとされている(池上 2007, pp.

75-102)。このことを前提に、日本語と英語の相同的差異をまとめると、表2のとおりになる。これは、池上(1981, 1982, 1991,

1999-2001, 2007)、安西(2000)、中村(2004,

2009)を参照にしつつ、すべてを統合する形で一つの表にまとめたものである。具体的言語事実レベルと、その背後にある認知的な形態レベルもすべて各言

語の特徴として一括して表2にまとめている。(但し、個々の項目の詳細は紙幅の制限上、割愛する。また、表2以外の項目も諸々の研究で挙げられているが、

表2では代表的なものを選んでいる。)

表2 英語・日本語の相同性の比較対照

|

相同性の

項目

|

≪Iモード≫

日本語

|

≪Dモード≫

英語

|

|

認知モード

|

状況密着型認知形態

|

認知主体外置型認知

形態

|

|

認知主体のあり方

|

感受者(有情者)(sentient)

|

動作主(agent)

|

|

名詞のとらえ方

|

無界性

(unboundedness)

|

有界性(boundedness)

|

|

名詞のスキーマー

|

連続体スキーマー

|

個体スキーマー

|

|

状況のとらえ方

|

「コト」「トコロ」

的言語

|

「モノ」的言語

|

|

1人称代名詞

|

多様

|

一定

|

|

代名詞省略

|

多い

|

まれ

|

|

非人称構文

|

あり

|

なし

|

|

題目か主語か

|

題目優先

|

主語優先

|

|

R/Tかtr./lm.か

|

Reference

point→Target

|

trajector→

landmark

|

|

動詞の焦点

|

行為中心

|

結果中心

|

|

終わり志向性

|

なし

|

あり

|

|

動詞のとらえ方

|

「なる」的言語

|

「する」的言語

|

|

存在か所有か

|

BE言語

|

HAVE言語

|

|

アスペクト(進行

形・「ている」)

|

始まり志向

|

終わり志向

|

|

与格か間接目的語か

|

与格(利害の与格)

|

間接目的語(受け

手)

|

|

(英語の)中間構文

|

直接経験表現

|

特性記述表現

|

|

間接受身

|

あり

|

なし

|

|

動詞vs.衛星枠付け

|

動詞枠付け

|

衛星枠付け

|

|

主観述語

|

あり

|

なし

|

|

擬声語・擬態語

|

多い

|

少ない

|

|

過去時物語中の現在

時制

|

多い(e.g. 「る」形)

|

まれ

|

|

直接・間接話法

|

ほぼ直接話法のみ

|

間接話法も発達

|

|

話法の本質

|

共感話法

|

客観話法

|

|

主体移動表現

|

通行可能経路のみ

|

通行不可能経路も可

|

|

情況記述か行為記述

か

|

情況論理性

|

行為論理性

|

|

その他の特徴

|

主観的把握、共感的

発想、環境論的自己

|

|

これは、英語と日本語の対照言語学研究の最先端の成果であるといえる。しかし、このような質的分析に基づいた言語特性が、実際の両言語のテクスト上、ど

の程度言表に現われているのかについて量的調査を行わないならば、これらの分析がどの程度妥当するかの検証が十分なされたとは言えないだろう。そこで筆者

は、英日語の量的対照研究の試論として、英語から日本語に訳出したデータは、2008年6月にNHKのBS-1で放送されたABCニュースの放送通訳から

適切だと思われるものを抽出した言語データ(3名の通訳者の3サンプル、557語に相当する原文とその同時通訳・時差通訳)を、日本語から英語の翻訳デー

タは、2008年1月26日のダボス会議における福田首相特別講演と外務省によるその英訳(英訳部分の冒頭から561語に相当する箇所とその日本語の原

文)を、量的調査の対象として選んだ。

分析の対象項目は、表2で掲げた言語対照項目をすべて取り上げるのではなく、言語の基本的構造である「言及と述定」(reference and

predication)ないし「対象把握と内容把握」に関わる面に焦点を当て、ヤーコブソン(1973, pp.

149-170)の「転換子」(shifter)に着目しつつ、言語(text)と発話状況(context)と発話主体(speaking

subject)=認知主体(cognizing

subject)との関係における英日語の比較対照を通して、「言語らしさ」をデータから明らかにする試みを行った(具体的な量的分析結果は紙幅の関係で

省略する。詳細は河原 2009)。

具体的には、まず①言及対象としては、名詞に着目し、主語・目的語(ないし補語)で名詞が使われている箇所、及び名詞に準ずる代名詞・指示詞が使われる箇

所を注視し、その中で認知主体とコンテクスト、言語とコンテクストとの関係性を示す定冠詞・指示詞(指示代名詞・指示形容詞・指示副詞)と人称代名詞と称

されている語をすべてマークした。本来転換子は「人称」を表象するが、コンテクストと関係付けられない限り言及対象を同定できない言語項目として、これら

をすべて含むものとした。これらはコンテクストを指標するものとして、言語とコンテクストとの関係を明らかにする手がかりとなる。次に、②述定(述語)に

関しては、すべてチェックをし、転換子としての「法」と「時制」の態様を分析した。さらに、言及指示対象と述語の関係性を探るために、名詞の態様(モノ/

コト/トコロなど)、動詞の態様(他動詞/自動詞、能動/受動、ナル/スル、HAVE/BEなど)を分析した。

池上(2007)が「日本語=主客合体/英語=主客分離」と言い、中村(2004)が「日本語=状況密着型認知形態/英語=認知主体外置型認知形態」と

言ったことをこの分析結果から敷衍すると次のようになる。まずその前に、一般の言語行為状況を記述してみよう。ヤーコブソン(1973, pp.

154)を多少言い換えると、言語行為を発話出来事(=Es;その基点をオリゴと呼ぶ)とし、それが指標する出来事を語られる出来事(=En)とし、そし

てそれぞれの参与者をPs、Pnとすると、転換子は、人称=Pn/ Ps、時制=En/ Es、法=PnEn/

Psの関説であると言える(ヤーコブソン 1973, pp.

154-166)。また、EsとEnの指標関係は、(i)オリゴで行われる発話出来事を指標する再帰的カリブレーション、(ii)具体的な経験的出来事空

間で現実に生起する(した)出来事を指標する報告的カリブレーション、(iii)遠い象徴空間の事象を指標する象徴的カリブレーション、の3つが考えられ

る(Silverstein 1993)。

このことを踏まえて上記考察結果を分析すると、まず、英語はオリゴに視点が固定され、かつ外界というコンテクストを客観的に言語化し、視点が外置されてい

るのに対し、日本語は視点が固定されず、外界とのインタラクションをする主客合一の形での言語表現をし、視点がコンテクストに内置されている。つまり、

「英語は視点外置・固定型」、「日本語は視点内置・移動型」であると言える。そこから次のことが演繹される。

まず、英語では認知主体の視点が外置されているため、人称代名詞が客観的に頻繁に表示されるのに対し、日本語では認知主体が自己言及して1人称を使用す

るのは、自己を前景化させる動機づけが背後にある場合である。3人称については、視点が内置されている日本語では、それを客観的な代名詞で言語化する必要

は特になく、必要があれば言及対象をそのものとして固有名その他を用いて表現することになる。したがって日本語では代名詞のゼロ化現象は頻繁に見られる。

指示詞に関しても、英語の場合は外置された視点から客観的に事態構成するため、言及対象同士の関係性を指示詞によって客観化する頻度が高いが、日本語の場

合は状況に埋没させ、わざわざ指示詞を使用する必要はなく、特に指示が必要な場合に指示詞を使うという動機づけが想定される。特に、theは①外界照応、

②ポインティング、③テクスト内照応の3つがあり、外置された視点から対象を言及指示する際に、一つ一つ「指定」(specifying)するという動機

づけがあるためにtheの使用頻度は高い。またthat,

thisなどの指示詞も同様に、外置された視点から対象を言及指示する際に、オリゴとの距離感を指標する必要性は日本語に比べて高い。そして英語に極めて

特徴的なのは、上記①②といういわば外界を指標する際に指示詞・定冠詞を使用するのみならず(日本語にも見られる)、EsがEnを指標する際にEn=Es

つまり既出コ・テクストに言及するという(i)再帰的カリブレーションとしてテクスト内照応させている頻度が高いことである。以上の考察から、英語は日本

語に比べ、認知主体や発話出来事に対する「自己言及性」(self-reflexivity)が高い。

つぎに、日本語のほうがコト化された事態構成の頻度が高いのは、状況に視点が内置されているため、出来事の直接経験性が高く、ある出来事や事象を英語の

ように名詞句表現でモノ化するのではなく、動詞は動詞のまま表現するという動機づけが働いているものと思われる。したがって、ある事態をセンテンスで表現

し、それをコト化してつなげるという表現形態が取られやすい。また、動詞のとらえ方に関しては、あるモノが他のモノへ働きかけをして変化を引き起こしたと

いう因果律を明示化する英語に対して、日本語は、モノがあり、それを参照点としてその状況下で別のモノに何がしかの変化が起こる、という事態構成を好むと

考えられる。したがって、日本語のほうが受け身形が多く見られるなど、ナル的な動詞表現が多いこととなる。しかし、量的調査では、このような傾向は多少特

徴的だと考えられる程度の違いとなって現れている。とはいえ、同じ事態を構成する上で、英語はスル的・他動詞構文的な表現を好み、日本語はナル的・自動詞

構文的な表現を好むことは確かである。このことは焦点連鎖構造における英日語の違いともパラレルに論じることができるだろう。

時制に関しては、数字の上では若干の違いしか見られなかったが、日本語のほうが過去のEnに対してル形(現在形)を使う頻度が高いのは、オリゴに視点が

固定されている英語とは違い、日本語の場合、視点がEnに移動するからだと考えられる。別の言い方をするならば、発話出来事によって言及対象たるEnはオ

リゴで表現され(re-presentation、つまりオリゴ外空間でpresentな事態をオリゴでre-すなわち再びpresent現前化するこ

と)、提示されると考えるならば、オリゴに視点が内置されているところにEnを引き込む力、つまり言語の現前化力が日本語のほうが強いと結論づけることが

できよう。

以上から、分析結果をまとめると、日本語は<主客融合>の「視点内置・移動型」認知形態で、言及指示対象の現前化力が強く、他方、英語は<主客分離>の

「視点外置・固定型」認知形態で、自己言及性が強い、と結論づけることができる(河原 2009

では具体的に、テクスト内の結束構造・照応性、テクストと外界の言及指示対象・認知主体との関係性、動詞の捉え方と言及指示対象同士の関係性、センテンス

内焦点連鎖構造、外界の言及指示と時制などの論点を詳細に扱っているが、紙幅の関係で本稿では上記程度に留める)。

このように、質的研究による理論形成から、量的研究によるデータの裏づけを取りつつ、さらに理論を修正し発展させることが、(認知)言語類型論をベース

にした対照言語学を展開するうえで有効であることがこの試論によって確認されるだろう。その際、コーパスを使用した実証研究の必要性が高く、大量の原文テ

クストと翻訳テクストによるコーパスの有効活用が今後期待されよう。

4.結論

本稿は翻訳学の「等価」概念をキーワードに、翻訳データを対照言語学研究に利用する限界と可能性について論じた。第一に、コンテクストから捨象した1セ

ンテンスどうしの比較対照は、翻訳者の主観的解釈が言語的・社会的・個人的要因として内在しているため原理上、分析結果を歪曲させる虞があることを指摘し

た(翻訳相対性)。第二に、原文テクストと翻訳テクストの対照コーパスを利用すると、語彙の意味構造の分析や文法範疇の構造分析が量的研究として可能にな

り、質的研究を支持し発展させる手法となることを確認した。

通常、翻訳は言語構造ではなく言語使用の場面が問題とされ、(狭義の)意味論ではなく語用論研究の対象とされ、対照言語学や言語類型論とは一線を画すこ

とが強調されてきた面がある(Koller 1979; Pym

2010)。しかし、本稿が提言する手法によれば、翻訳データを対照言語学に応用する可能性もあり、また、その研究成果を翻訳学に還元することも可能とな

る。

Pym(2010)が提案する自然的等価(翻訳行為以前に言語間もしくは文化間にすでに存在すると想定される等価)や方向的等価(ある方向で翻訳した際

に作り出される等価が逆方向に翻訳した際には成立しないという非対称的な関係の等価)も、言語学(言語類型論、意味構成主義)の観点からすると、前者はあ

る言語機能を翻訳を通してどのように言表に現出させるかという言語構造上の「機能的等価」であると考えられるし、後者は言語構造のシフトを積極的に転換さ

せて目標言語テクストを獲得するという意味で言語使用における等価実現行為としての「転換的等価」といえる。翻訳の一回一回の実践をとおして、言語構造と

しての機能的等価を実現するための具体的言語使用として転換的等価をその都度実現することによって、機能的等価が確立し修正を受ける。そしてさらに機能的

等価実現のために具体的な転換的等価の実現行為が翻訳によってなされる、というサイクルを続けてゆくのが、翻訳をめぐる言語・社会行為の営みであるといえ

よう。(言語類型論および意味構成主義から見た「等価」再考論は、論を改めたい。)

参考文献

安藤貞雄(1986)『英語の論理・日本語の論理』大修館

――――(2000)『英語の発想』筑摩書房

安西徹雄・井上健・小林章夫(編)(2005)『翻訳を学ぶ人のために』世界思想社

Baker, M. (1992). In other word. London: Routledge.

Catford, J. C. (1965/2000). A linguistic theory of translation, London

: Oxford University Press.

深谷昌弘・田中茂範(1996)『コトバの<意味づけ論>』紀伊国屋書店

池上嘉彦(1981)『「する」と「なる」の言語学:言語と文化のタイポロジーへの試論』大修館

池上嘉彦ほか(1982)日英比較講座第4巻:発想と表現』大修館

池上嘉彦(1991)『<英文法>を考える』 ちくま書房

――――(1999~2001)「‘Bounded’ vs. ‘Unbounded’ と‘Cross-category Harmony’

(1)~(24)」『英語青年』1994年4月号-2001年3月号, 研究社

――――(2007)『日本語と日本語論』ちくま書房

河原清志(2007)「認知意味論による翻訳の訳語選択とその指導法―asの事例研究―」日本通訳翻訳学会・翻訳研究分科会(編)『翻訳研究への招待』第

1号:79-95頁

――――(2008)「ことばの意味の多次元性:“as”の事例分析」立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科提出修士論文[未出版]

――――(2009)「英日語双方向の訳出行為におけるシフトの分析―認知言語類型論からの試論」日本通訳翻訳学会・翻訳研究分科会(編)『翻訳研究への

招待』第3号:29-49頁

――――(2010)「翻訳とは何か―研究としての翻訳(その2):翻訳シフト論」山岡洋一(発行)『翻訳通信』101号(2010年10月号)

――――(2011)「概説書に見る翻訳学の基本論点と全体的体系」日本通訳翻訳学会・翻訳研究育成プロジェクト(編)『翻訳研究への招待』第5号:53

-80頁

Koller, W. (1979/1989). Equivalence in translation theory. translated

from the German by Chesterman, A. In Chesterman, A. (ed.) (2004). pp.

99-104.

國廣哲彌(編著)(1982)『日英語比較講座第4巻 発想と表現』大修館

Malblanc, A. (1963). Stylistique compare du français et de l’allemand,

Paris: Didier, 2nd edition.

メイナード・k・泉子(2004)『談話言語学:日本語のディスコースを創造する構成・レトリック・ストラテジーの研究』くろしお出版

McCarty, W. (1999). ‘Humanities computing as interdiscipline’,

available online http://www.iath.virginia.edu/hcs/mccarty.

html

Mounin, G. (1963). Les problèmes théoriques de la traduction, Paris:

Gallimard.

Munday, J. (2008). Introducing Translation Studies. London : Routledge.

マンデイ, J.(著)・鳥飼玖美子(監訳)(2009)『翻訳学入門』みすず書房[原著Munday, J. (2008).

Introducing Translation Studies. London : Routledge.]

中村芳久(2004)「主観性の言語学:主観性と文法構造・構文」中村芳久(編)『認知文法論Ⅱ』(3-51頁)大修館

――――(2009)「認知モードの射程」坪本篤朗・早瀬尚子・和田尚明(編)(2009)『「内」と「外」の言語学』(353-393頁)開拓社

Nida, E. (1964). Toward a science of translation. Leiden: Brill.

Pym, A. (2010). Exploring translation theories. New York: Routledge.

Silverstein, M. (1993). Metapragmatic discourse and metapragmatic

function. In Lucy, J.A. (Ed). Reflexive language: Reported speech and

metapragmatics.: pp. 33-58. Cambridge: Cambridge University Press.

Snell-Hornby, M., Pöchhacker, F. and Kaindl, K. (ends.). (1994).

Translation studies: An interdiscipline, Amsterdam and Philadelphia.

PA: John Benjamins.

田中茂範(1990)『認知意味論―英語動詞の多義の構造』三友社

田中茂範・深谷昌弘(1998)『<意味づけ論>の展開』紀伊国屋書店

Toury, G. (1995). Descriptive translation studies and beyond.

Amsterdam: John Benjamins.

Vinay, J.-P. and Darbelnet, J. (1958/1977). Stylistique comparée du

français et de l’anglais: Méthode de traduction. Paris: Didier,

translated and edited by Sager, J. C. and Hamel, M.-J. (1995). as

Comparative stylistic of French and English: A methodology for

translation. Amsterdam and Philadelphia. PA: John Benjamins.

Whorf, B. L. (1956). Language, thought and reality. Cambridge: MS.

ヤーコブソン, R. (1973) 『一般言語学』 (川本茂雄・監修・田村すず子・村崎恭子・長嶋善郎・中野直子・訳) みすず書房.

[原著:Jakobson, R. (1963). Essais de linguistique générale. Paris:

Editions de Minuit].

参考資料